Témoignage paru dans ce livre

ajout de MLQ

Un « carabin » du nom de Franck Duncombe, lequel venait de passer l'écrit de l'examen de fin de première année de médecine. Comme tous les Caennais, il avait, au matin du 6, entendu, au loin, les bruits de la bataille et, avec ses parents, pris les précautions indispensables, en ce qui concernait le ravitaillement. Laissons-lui le soin de conter la suite :

Comme étudiant en médecine, je faisais partie des Équipes d'Urgence de la Croix-Rouge et j'étais affecté à l'Hôpital Complémentaire du Bon Sauveur.

Je m'y rendis donc, dans la matinée, comme je serais allé, sans émotion aucune, à un stage hospitalier. J'entrai par une impasse, rue de l'Abbatiale, sans me douter que je vivrais là quelques-uns des moments les plus intenses de ma vie.

L'entrée du Bon Sauveur par une allée donnant sur la rue de l'Abbatiale

Photos Herbaltablet en 2009.

AGRANDISSEMENT AGRANDISSEMENT AGRANDISSEMENT

J'étais affecté au « triage », c'est-à-dire à la réception des blessés

Le centre de triage dans le « grand pavillon » dirigé par les docteurs Villey et Bonnet

et gratifié du titre pompeux « d'interne », si bien que je ne me suis jamais aperçu que je faisais partie de la Croix-Rouge comme Équipier d'Urgence.

J'étais avec trois médecins que je connaissais bien, car ils étaient amis du Dr Olivier : le Dr Villey, neurologue, le Dr Bonnet accoucheur et le Dr Le Rasle, consultant généraliste et spécialiste des transfusions. Il y avait là des brancardiers et des infirmières. Parmi celles-ci je connaissais Mlle Heintz, sœur d'un ami scout, élève infirmière. Il y avait une salle de réception où l'on devait déposer les brancards.

Les médecins faisaient là leurs diagnostics et soit on envoyait de suite les blessés au « Sacré Cœur » pour être opérés en première urgence, soit ils étaient mis dans une grande salle pourvue de lits (2ème urgence), soit pansés et renvoyés (3ème urgence). Je découvris aussi un jour une salle où l'on conduisait ceux pour lesquels on ne pouvait plus rien, mais, ce fut plus tard. J'étais, quant à moi, responsable de la deuxième urgence.

Dans la matinée, on nous amena les premiers blessés. Ils venaient de Lébisey

qui avait été bombardé. Je fis involontairement ainsi la connaissance de la fille d'un fermier qui ensuite resta nous aider, fit ses études d'infirmière et fut ma première surveillante lorsque je revins à Caen en 1955 : Mme Rouxel.

Puis j'allai inspecter l'hôpital, montai à la salle du Sacré Cœur, dans laquelle j'étais stagiaire de chirurgie. J'y trouvai la Sœur Herbert, surveillante, comptant les suspensoirs et s'indignant parce qu'il lui en manquait. Je ne me doutais pas qu'un mois plus tard, c'étaient ses matelas que je lui piquerais, à sa grande colère, pour évacuer les blessés vers Bayeux.

....

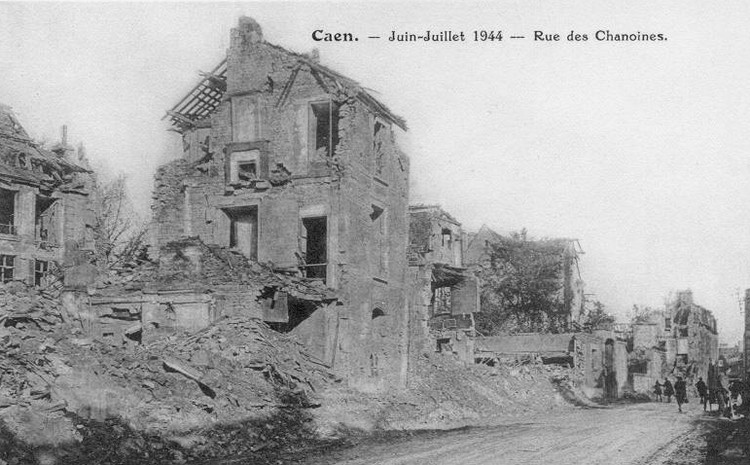

Je redescendais la rue des Chanoines, quand, tout à coup, la maison en face de moi (j'avais heureusement changé de trottoir), s'éleva en l'air, au milieu d'un fracas épouvantable. Je me mis à courir et tombai dans les bras d'un homme qui lui, courait dans l'autre sens. J'aperçus alors en l'air des avions à double queue, j'entendis enfin leur ronronnement et pour la première fois, siffler les bombes. Instinctivement, je me jetai à terre à l'entrée d'une petite ruelle. Je ne repasse jamais par là sans une pensée pour la Sainte Trouille que j'y ai éprouvé le 6 juin 1944.

Le haut de la rue des Chanoines après déblaiement.

Le bas de la rue des Chanoines, le 9 juillet 1944.

La poussière - c'est cela qui frappe d'abord - s'étant dissipée, je remontai vers la maison détruite. Un homme en bras de chemise, blanc de la tête aux pieds, émergeait du tas de pierres en criant:

"Aidez moi, ma femme et ma fille sont dessous ".

Je grimpai sur le tas et commençai à déplacer les pierres. Alors arriva un moine franciscain dont la maison était juste en face : il donna l'absolution. Sur le coup, cela me parut stupide. C'était, en fait, la seule chose à faire.

D'autres voisins arrivaient. Je courus à la maison chercher une pelle. Mes parents étaient dans la rue. Ce tas de pierres et de poussière obstruait la voie par laquelle j'étais passé : ils me croyaient mort.

Je ne vis même pas leur sourire et demandai une pelle. Bientôt je trouvai une masse grise. C'était le dos de l'employée de maison morte, bien sûr. Et parmi cette poussière qui n'en finissait pas, ces pierres et ces planches enchevêtrées, des pages d'une sage petite écriture et des images scoutes. Je sus après que c'était là, la maison de M. Payen, directeur des Hauts-Fourneaux. (M. Maurice PAYEN,. était Ingénieur en chef à la SMN). Sa fille, Guide de France, et sa femme étaient mortes sous la maison. Il était avec une autre fille dans un atelier à côté.

....

Là-bas, bien sûr, (au Bon-Sauveur) les blessés ne cessaient d'arriver. Assez inexpert, je regardai et essayai de me rendre utile. Est-ce alors ou plus tard ? Peu importe... Je reconnus notre jardinier allongé sur une civière. Pour la première fois, les événements prenaient une allure personnalisée. J'étais concerné. Peut-être allais-je mourir, moi aussi. Dans l'action, on n'a guère le temps d'avoir des états d'âme. Le Dr Bonnet me demanda de l'aider pour une césarienne qu'il comptait faire au premier étage, dans une salle improvisée, puisque les salles d'opérations étaient déjà débordées. J'étais tout fier. Je n'avais jamais aidé à opérer de ma vie et cela me fascinait un peu .

Vers 16 h 30,

nous voyons tomber les bombes. Le pavillon qui ferme la cour, devant nous à 150 m, part en l'air. Comme d'habitude, le bruit n'arrive qu'après. Puis, le nuage de poussière blanche.Alors survient une troisième vague et très distinctement nous voyons les bombes descendre sur nous. Nous nous précipitons dans l'angle de la pièce. Cela paraît plus solide et l'on risque moins de recevoir le plafond sur la tête. Nous nous serrons l'un contre l'autre et je ferme les yeux, pourquoi ? Et je suis au regret de dire qu'à cet instant, que je pensais être le dernier de mon existence, je n'ai pas eu une pensée sublime à transmettre à la postérité. J'avais la trouille, c'était bien assez.

Tout vibrait. La poussière encore... Le bruit ? Je ne m'en rappelle plus : c'est plutôt un souffle quand on est si près. Puis le silence et les cris, ceux des pauvres fous, blessés ou brûlés, à l'autre bout de la cour, et dans celle-ci, près du mur, des trous dans le sol et des éclats dans le mur. Alors, nous sommes repartis travailler. C'était la seule chose à faire, et notre histoire n'aurait intéressé personne.

Nous recevons ainsi, dans la nuit, la famille du Dr Le Rasle. Sa mère mourra peu après. Son fils est aveugle. Je prodigue les premiers soins à l'une de ses filles, défigurée. Tous avaient quitté leur maison, qui est restée intacte, pour se réfugier dans la cave d'un entrepôt de bouteilles... Qui peut savoir ?

Jusqu'à quelle heure suis-je resté là ? Je ne sais plus. Dans la matinée on me dit : « On te demande dans la cour ». Je vois mon père, vêtu d'une grande cape, poussant une petite remorque à vélo avec une valise et un baluchon, et ma mère à ses côtés, avec notre chien en laisse. J'étais tellement occupé et bouleversé par tout ce qui s'était passé en cette première journée, que je ne m'étais pas posé de questions à leur sujet. D'ailleurs, des parents, ça doit toujours savoir ce qu'il faut faire !

Dans une cave, c'était la Maternité. S'il y avait une naissance, la nuit, on ne dormait pas beaucoup. Cela me décida, je crois, à être spécialiste, pour ne jamais avoir à faire d'accouchements ! La

Clinique de la Miséricorde, rue Singer, avait été

bombardée le 6 juin. Un de mes amis des

Équipes Nationales

, s'y était défoncé

pour en sortir sa fiancée ensevelie. Notre collègue Chambon n'eut pas cette

chance : il mour

, s'y était défoncé

pour en sortir sa fiancée ensevelie. Notre collègue Chambon n'eut pas cette

chance : il mour

Au-dessus de la porte d'entrée du service BITOUZÉ, service de chirurgie de l'hôpital de CAEN, avenue Georges Clemenceau. La salle BITOUZÉ donnait sur l'allée des Marronniers.

Cela me faisait toujours un drôle d'effet, car nous nous connaissions tous à cette époque. Miraculeusement, le bloc opératoire était resté debout. Un des chirurgiens me demanda un jour d'aller essayer d'y récupérer quelques boîtes d'instruments.

J'allai avec un autre interne, Gauberti, à travers les ruines. Tout le quartier était par terre, on ne distinguait plus les rues. Nous eûmes en passant devant ce qui restait d'un bâtiment, rue des Carmes,

"Archives départementales du Calvados". La rue des Carmes, dans le fond l'église Saint Jean.

un serrement de cœur : nombre de religieuses et une de mes amies, infirmière, étaient dessous. On ne les retrouva que des mois plus tard, en dégageant ce qui devint l'avenue du Six-Juin.

Sur les ruines de la clinique de la Miséricorde, trois croix blanches ont rappelé longtemps le sacrifice des Equipiers d’Urgence et Nationaux.

Un petit cellier était intact. On prit quelques bouteilles. Dans le jardin, je trouvai le carnet d'une des sœurs tuées. Je le pris pour le donner à la Communauté.

Le bloc opératoire était bien intact et en particulier la réserve d'instruments dans le placard, mais il n'y avait plus d'escalier ! Je grimpai par le monte-charge en me hissant à l'aide des câbles. Je pris les boîtes qu'on m'avait indiquées et les lançai au copain resté en bas.

A ce moment, un avion se mit à rôder au-dessus de la ville en mitraillant. On se planqua en attendant qu'il s'éloigne, puis on revint tous fiers au Bon Sauveur. Hélas, le chirurgien n'était pas content : on avait oublié la clé de blocage du moteur à os!.

Une autre fois, j'allai à notre ancienne maison, rue du Stade (

entre le stade Hélitas et la place Gambetta, rue Fred Scamaroni de nos jours). Mon père m'avait dit qu'elle avait été bombardée. Il en manquait un bout, mais surtout, elle s'était inclinée à 30°. Les meubles étaient intacts. Les Allemands qui l'occupaient en avaient même apporté d'autres.Quand je pensais au reste de la ville, je me disais que nous avions de la chance et que probablement, on pourrait redresser la maison. J'ignorais alors les mystères de l'architecture oblique. Les services officiels aussi, car, après avoir sorti les meubles, ils firent tomber la maison que mon père avait fait construire et qu'il habita deux ans seulement. Finalement, j'élus domicile, (si l'on veut), dans une cellule pour fou, bien protégée du Nord, d'où arrivaient les obus an

glais. Il faut dire qu'à 200 m, dans le Stade Hélitas, les Allemands avaient installé une batterie anti-aérienne, puis des lance-roquettes qu'on appelait « les orgues de Staline », qui faisaient un bruit épouvantable. Tout cela nous passait juste au ras des toits, mais nous savions très bien distinguer les départs... et les arrivées. Par contre, les

bombardements concernaient plutôt les ponts et se faisaient « en piqué ». Nous

regardions cela d'un air assez détaché. De même, plusieurs fois, on vit des

combats aériens et une fois, un bombardement de chars allemands, par les «

Typhoon »![]() , sur la route d'Harcourt. C'était impressionnant. Je me souviens aussi

être une fois, monté sur les toits : on voyait au loin, à

Carpiquet, les blindés

évoluer .

, sur la route d'Harcourt. C'était impressionnant. Je me souviens aussi

être une fois, monté sur les toits : on voyait au loin, à

Carpiquet, les blindés

évoluer .

Le 7 juillet, j'eus la visite de mon ami Bellamy. Il avait été envoyé au Centre d'Accueil de l'Abbaye aux Dames

et celui-ci ayant finalement été évacué dans les Carrières de Fleury, il vivait là en sécurité, mais en troglodyte. Il arriva donc pour prendre l'air et... assister au gros bombardement qui détruisit ce qui pouvait rester du centre de la ville.

Aves mes parents, nous nous étions planqués dans un escalier. Quelle idée ! On voyait, par une fenêtre, les avions passer, lâcher leurs bombes et repartir. Et tout cela pourquoi, puisqu'il n'y avait pas un allemand en ville ?

Il paraît qu'un excité, ayant vu trois chars allemands, avait fait passer le message aux Anglais, qu'il y avait une division blindée à Caen. Encore un qui peut être fier du rôle qu'il a joué. Bellamy repartit à Fleury, dans ses carrières, et moi à mes blessés.

Tous les blessés transportables devant être évacués sur Bayeux, on amena des camions. J'osai y placer des matelas : « on vous les fera payer »... « d'accord !»

On expédia ainsi des fractures de cuisse en extension. Par contre, il fallait garder les thorax et les crânes, réputés intransportables. J'avais dans « mes lits », un homme qui était arrivé avec un montant de porte, entrant dans le dos et ressortant par devant. On avait, bien sûr, ôté le montant de la porte. Je l'envoyai quand même et finalement me retrouvai en demi-chômage, avec mon fichier de fractures, dans tous les coins, dont la plupart étaient partis.

En juillet, je vécus encore deux semaines au B.S. Tout y avait changé de sens. On avait déménagé toutes les installations, car maintenant les obus arrivaient du Sud, envoyés par les Allemands.

Nous expérimentâmes aussi les bombardements aériens de nos anciens occupants, par bombes « antipersonnel ». C'étaient, paraît-il, des caisses de petites bombes qui se dispersaient à quelques mètres du sol. Cela faisait, en tout cas, un bruit très désagréable.