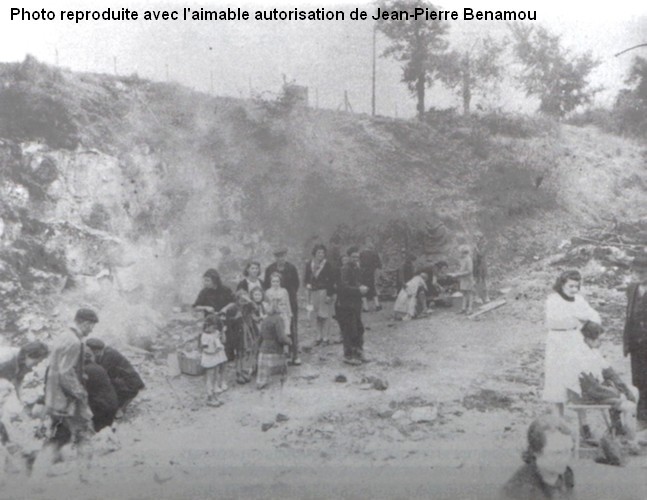

Yvette Lethimonnier, 11 ans en 1944, réfugiée dans la carrière Saingt à Fleury sur Orne.

Témoignage paru dans la revue MyNormandie N°12

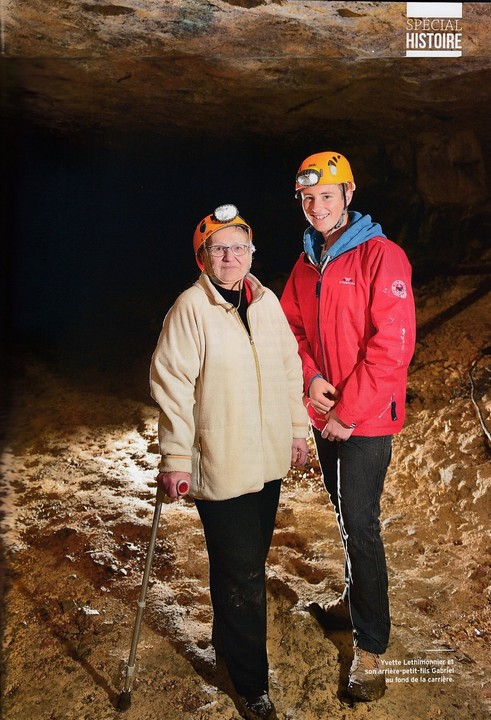

« Si c'est la dernière ânerie que je dois faire, je la ferai... ». D'un pas assuré qui contraste avec la canne sur laquelle elle s’appuie. , s'avance au milieu d'une résidence moderne de Fleury-sur-Orne. Elle précède sa fille Yolande et son arrière-petit-fils Gabriel, âgé de 16 ans. Il est 10 heures et la fraîcheur matinale laisse la place à un magnifique soleil d'avril. La nuit dernière, à 3 h, Yvette s'est levée et a pris « ce qu'il fallait pour être en forme". Il était hors de question qu’elle manque son rendez-vous avec l'Histoire - avec son histoire.

En juin 1944, Yvette a 11 ans. Elle vit dans une maison au bord de la route d'Harcourt avec sa famille adoptive. Les quatre années d'occupation ont été rudes, faites de privations et de peur. Pour couper la faim, elle s'est habituée à fumer des feuilles de salade séchées roulées dans du papier journal. Son père Louis et son grand-père sont Résistants. Ils entretiennent des relations étroites avec les frères André et Lucien Saingt qui dirigent la petite brasserie à bière située de l'autre côté de la route. Aller au paragraphe 2-11-1.

Elle se souvient quand les Feldgendarmes ont mis toute sa famille contre le mur parce qu'ils cherchaient des Résistants cachés dans un tas de bois. "ils ont passé les baïonnettes dedans mais ne les ont pas trouvés. Ils devaient être trois ou quatre." A son réveil ce mardi 6 juin, malgré le grondement sourd venu de la côte qui annonce le début de la bataille, Yvette enfile sa robe de communiante. Elle a fait sa communion deux jours plus tôt, sa confirmation la veille, et se prépare pour une messe d'action de grâce. Depuis dimanche déjà, la famille sait que "ça va barder". Ils ont caché les objets précieux dans une fosse et préparé leurs bagages. Mais à 6 heures du matin, quand les premières bombes tombent à proximité. Ils décident en urgence de s'abriter dans la carrière située sous la brasserie.

Ils traversent la route et s’engagent dans la « tirée » en pente douce qui mène aux souterrains.

Héritées de l’exploitation de la pierre de Caen au XIXe siècle, ces anciennes carrières constituent un dédale de deux hectares organisé en vastes couloirs dont le plafond est soutenu par de robustes piliers.

Un secteur a été aménagé en cave pour stocker la production de bière mais la plus grande parie est inoccupée et constitue un abri sûr. En rentrant sous terre dans sa robe de communiante, Yvette ne se doute pas que commence pour elle une vie troglodytique de six semaines.

71 ans ont passé et Yvette n’habite plus Fleury depuis plusieurs années. Elle n'a pas assisté à la destruction des vieux bâtiments de la brasserie, au comblement de la tirée ni à la construction des résidences. La carrière n’est plus accessible que par l'ancien puits d'aération qui débouchait dans la cour de l'usine. Aujourd'hui, elle constitue un terrain de recherche pour les archéologues de l'INRAP (Institut national des recherches archéologiques préventives) et de l'Université de Caen, en collaboration avec l'Équipe spéléo d'Hérouville. Ce sont eux qui ont retrouvé Yvette et l'ont persuadée de revenir sur les lieux. Pendant que les spéléologues l'équipent d'un casque et d'un harnais, elle ferme les yeux impatiente et émue de replonger dans cette histoire qui ne la quitte pas. Toutes ces années, elle a souvent entendu le bruit cadencé des bottes, le fracas des bombes. Elle n'a jamais pardonné au peuple allemand et elle a même interdit à Yolande d'apprendre cette langue à l'école.

Harnachée, encadrée, filmée, photographiée, Yvette s'avance vers le puits. Elle saisit l'échelle et s'engage dans la descente de 15 mètres. Comme pour symboliser le temps qui remonte, les parois de calcaire défilent sous ses yeux. Quelques secondes plus tard, elle atteint le fond, entre Yolande et Gabriel qui lui prennent les mains.

"Photo Damien Butaeye". Mme Yvette Lethimonnier et son arrière-peti-fils Gabriel

Il fait une douzaine de degrés et les odeurs minérales la replongent aussitôt dans le passé. Progressivement, ses yeux s'habituent à l'obscurité et lui dévoilent les murs bétonnés des anciennes caves de la brasserie. Quelques premiers pas sur un sol couvert d'une boue liquide les conduisent dans la carrière proprement dite. Malgré la disparition du repère lumineux que constituait l'ancienne descenderie, Yvette s’oriente rapidement. De part et d'autre du chemin principal, sur des remblais nivelés par des semaines d'occupation, des objets rouillés, des débris de vaisselle cassée, des chaussures abandonnées reposent sans ordre apparent. Elle retrouve l'emplacement de sa famille et murmure : "Ça n’a pas bougé, c’était comme ça, déjà."

"Photos Damien Butaeye"

Arrivée parmi les premiers, la famille d’Yvette s'installe assez près de la sortie pour profiter de la lumière du jour mais assez loin pour être à l'abri des éclats d’obus. Les 6 et 7 juin, alors que le centre de Caen s'écroule et brûle sous un terrifiant tapis de bombes, la population civile fuit la ville vers le Sud. Sur la route d’Harcourt, les frères Saingt les invitent à venir se réfugier dans leur carrière. D'une centaine le matin du 6 juin, ils sont vite un millier. Ils se regroupent par familles, par affinités. Des aires de vie sont aplanies, délimitées par des murets de pierres sèches. De la paille est étalée sur le sol pour isoler du froid, qui rapidement sera infestée de puces et de poux. L'éclairage est assuré par des lampes à acétylène heureusement le carbure de calcium ne manque pas

Au cours des premiers jours, entre deux bombardements, Yvette, sa famille et ceux qui n'habitent pas trop loin retournent dans leurs maisons et leurs jardins pour y chercher des vêtements, du linge, du savon, du matériel de cuisine et des provisions. Mais rapidement, devant l'intensification de la bataille, la plupart des civils restent cloîtrés dans leur abri et limitent leurs sorties à la tirée. Avec à leur disposition un puits à eau, un petit lac et quantité de bière (100 000 litres seront bus ici), les réfugiés de cette carrière sont particulièrement favorisés.

"Photos Damien Butaeye", à gauche le puits à eau potable de la brasserie, à droite un secteur utilisé par les réfugiés.

Mais pour ceux qui ont pris la responsabilité de les héberger, nourrir 1 000 personnes constitue un défi à la hauteur de la situation exceptionnelle. Les frères Saingt prennent en charge l'organisation en surface et le père d'Yvette est nommé responsable de la cuisine de la carrière. Dehors, aveugle, la mort tombe du ciel.

Des volontaires toujours les mêmes, effectuent des expéditions qui permettent de récupérer des bêtes blessées ou tuées par les bombardements et de traire les vaches pour les enfants. Lors d'une sortie destinée à récupérer une vache morte, un ami de Louis Lethimonnier qui l’assiste pour le ravitaillement est tué par un obus. Des employés de la SNCF effectuent un raid à la gare de Caen avec les camions de la brasserie. Là, dans des wagons bloqués par la bataille, ils récupèrent une grande quantité de biscuits, de confitures, de farine et de pois cassés. Une boulangerie est improvisée en surface tandis que, sous terre, Louis fait la cuisine dans un chaudron et deux lessiveuses. Un système de cartes de ravitaillement est mis en place pour éviter les abus et les familles font la queue pour venir chercher leur ration de soupe. "Topinambours, rutabagas, viande, si vous aviez vu la ratatouille qu'il faisait, mon père..."

Les archéologues prennent la conduite de l'expédition. Pour eux, le site présente deux intérêts : le premier est que l’archéologie du Débarquement est devenue l'un des thèmes de travail; le second que ces travaux de sites jeunes et bien documentés permettent de mieux comprendre comment ont évolué ceux qui sont plus anciens - l'étude de la Seconde Guerre mondiale au service de la Préhistoire ! Un témoin direct comme Yvette leur permet de soumettre leurs interprétations des traces matérielles à des souvenirs vivants. Soudain, la vieille dame s'arrête. Sur le sol, elle a aperçu la tête d'un baigneur en celluloïd. "Il y avait de nombreux baigneurs, même les garçons jouaient avec. Moi, je n’avais pas le droit. Ma mère adoptive jetait mes jouets à la poubelle. »

De son enfance, Yvette conserve la blessure d'avoir été séparée de sa mère et adoptée par une femme qui, selon elle, ne l’aimait pas vraiment. Alors, sous terre, elle a chanté. Peut-être a-t-elle affirmé là son talent pour le chant dont, plus tard, elle a fait son métier. D'autres jouets, un dé, un soldat de plomb émergent de la terre, qui témoignent de la vie qui continuait pour les enfants.

Le déluge de fer et de feu dure depuis plusieurs semaines. Tous se demandent quand il cessera. Ceux qui sortent essaient de se renseigner mais les bobards circulent de carrière en carrière. Louis a réussi à sauver un poste de radio qu'il cache dans une huche à pain et sur lequel il écoute Radio Londres. Il doit aussi intervenir quand des bagarres se déclenchent, Yvette se souvient des tensions provoquées par l'enfermement et la peur qu'une bombe tombe dans la tirée et provoque l'effondrement de l'entrée. Dans la carrière, le docteur Cohier (voir une photo plus bas), membre de la Défense passive, soigne malades blessés. Il va lui-même chercher des médicaments au lycée Malherbe, centre médical de Caen.

Le Lycée Malherbe, hôptal complémentaire et centre d'accueil pour les réfugiés

Sous terre, il est assisté par deux ou trois religieuses et par la grand-mère d'Yvette qui fait des piqûres. Cette dernière sort régulièrement pour aller chercher des légumes dans les jardins. Yvette se souvient qu'elle utilisait une pelle pour se protéger des éclats. « C'était une casse-cou, comme moi »,

Au début du mois de juillet, des troupes allemandes s'installent dans la carrière. Ils repoussent les civils vers le fond et les réquisitionnent pour sortir creuser des tranchées ou brancarder des blessés. Si aucun drame n'est à compter dans ces échanges, les réfugiés sont effrayés. Quelques jours plus tard, ce sont des troupes de combat qui s'installent à l'entrée et les chassent de la carrière. La plupart, "les plus peureux" selon Yvette, partent sur les routes vers le département de l’Orne, les villes de Trun, Falaise. Voir le point 9.

Elle et sa famille font partie du petit groupe qui est resté. Ils s'installant dans le fond et passeront les journées sur leurs matelas avec un éclairage très réduit et des restes de gâteaux En surface, des pièces d'artillerie tirent en direction de Carpiquet. Malgré des journées terribles hantées par la peur d'une nouvelle évacuation, ils sentent la libération proche et gardent le moral.

Yvette et les archéologues s'approchent du fond de la carrière, dans un espace où les plus grands doivent se courber. Sur les parois, au noir de fumée, sont inscrites des initiales ainsi qu'une date : "19.7.44" : le jour de la libération de la carrière.

"Photo Damien Butaeye"

La nuit précédente, les Allemands ont abandonné la place et, au petit matin, les

premiers soldats du

Régiment de Maisonneuve de la 5th

Brigade de la

2nd

Canadian Infantry Division

de la 5th

Brigade de la

2nd

Canadian Infantry Division

.

arrivent en haut de la tirée. Un

reportage de la BBC du 22 juillet raconte la sidération des Canadiens à

l'apparition de ces Français « qui avaient les yeux clignotant comme des hiboux

en pleine lumière » Pour les réfugiés, la joie est encore augmentée d’entendre

le vieux patois français parlé par leurs libérateurs. Louis Lethimonnier les

guide dans la carrière, où tous ensemble ils chantent une Marseillaise qui,

aujourd'hui

encore, fait frissonner Yvette. Pris de pitié, les soldats distribuent ce qu'ils

ont sur eux, rations de combat, pain, chocolat. A la hâte, Louis confectionne un

drapeau français avec un tablier bleu de cuisinier, une couche blanche de

nourrisson et un foulard rouge de madame André Saingt.

.

arrivent en haut de la tirée. Un

reportage de la BBC du 22 juillet raconte la sidération des Canadiens à

l'apparition de ces Français « qui avaient les yeux clignotant comme des hiboux

en pleine lumière » Pour les réfugiés, la joie est encore augmentée d’entendre

le vieux patois français parlé par leurs libérateurs. Louis Lethimonnier les

guide dans la carrière, où tous ensemble ils chantent une Marseillaise qui,

aujourd'hui

encore, fait frissonner Yvette. Pris de pitié, les soldats distribuent ce qu'ils

ont sur eux, rations de combat, pain, chocolat. A la hâte, Louis confectionne un

drapeau français avec un tablier bleu de cuisinier, une couche blanche de

nourrisson et un foulard rouge de madame André Saingt.

"Photos Credit: Canada. Dept. of National Defence / Library and Archives Canada". Montage de deux photos. Remarquer le drapeau improvisé, constitué d'une chemise bleue d'ouvrier, d'une serviette blanche et d'un napperon rouge, épinglés ensembles. Sur la photo de gauche: la femme à droite avec des lunettes est Mme Saingt.

"Photos Credit: Canada. Dept. of National Defence / Library and Archives Canada" Remarquer le drapeau confectionné avec un tablier, une couche d'enfant et un foulard.

"Credit: Canada. Dept. of National Defence / Library and Archives Canada / PA-129127". Le Private P.P. Beauchamp du Régiment de Maisonneuve et le Dr. Cohier examinent un Nebelwerfer 41 allemand dans une carrière de Fleury-sur-Orne, le 20 Juillet 1944.

Fleury-sur-Orne est libérée mais les bombardements, allemands maintenant, continuent. Les civils restent dans leur refuge jusqu'à la fin du mois de juillet. Au début du mois d'août enfin, ils peuvent sortir. La maison des Lethimonnier a été complétement détruite par une pièce d'artillerie qui a tiré à travers la fenêtre du premier étage. Yvette est envoyée avec les enfants à Maisoncelles en direction de Bayeux, où elle sera soignée pour un éclat d’obus reçu dans la jambe quelques jours plus tôt.

Après un dernier regard pour ces souterrains qui lui ont sauvé la vie, l’heure est venue pour la vieille dame de remonter vers le soleil d’avril. Arrivée en surface, elle sourit, soulagée. Elle exprime sa joie d’avoir montré les lieux à Gabriel. Pour lui, pour les générations futures, elle veut témoigner de la fragilité de la paix ; mais dans ses yeux, se lit avant tout la fierté de l’avoir fait, d’avoir réussi à regarder en face cette histoire qui la poursuit ou plutôt la poursuivait : elle a vu que ces évènements appartiennent au passé.

Lire le témoignage de la fille de M. André Saingt