Témoignage présenté dans ce livre

SIX SEMAINES DANS LES « CARRIERES DE LA MALADRERIE »

Par Mr A. Boulvain, directeur de la Société des Pépinières de Caen qui les aménagea de sa propre initiative en centre d'Accueil.

Photo dans article du "Journal de Normandie" du 19 octobre 1940.

Extrait d’un article paru dans le « Journal de Normandie » du 19 octobre 1940.

M. Kaskoreff, propriétaire, qui est le technicien exclusif de l'affaire ; M. Boulvain, le directeur commercial que M. Kaskorcff s'est adjoint depuis 1936.

Nos établissements ont actuellement 104 ans, puisqu'ils furent fondés en 1936, par M. Letellier. La famille du fondateur les garda jusqu’au début de ce siècle.

Nos pépinières occupent 115 hectares, qui s'étendent sur les communes de Caen, La Maladrerie, Venoix, Carpiquet et Bretteville-sur-Odon.

Source. Les pépinières Kaskoreff

Source Collection François Robinard avec son aimable autorisation.

De cet endroit enchanteur, il ne subsiste aujourd’hui que de magnifiques arbres portant « une plaque d’identité » bordant la rue Claude Chappe qui a été ouverte lors de la création du quartier Beaulieu après l’ouverture du stade de football en 1994. Cette préservation est heureusement indiquée sur un petit panneau rappelant que ce quartier fut autrefois un quartier non seulement de pépinières et de carrières souterraines mais aussi un haut lieu de la Résistance caennaise avec le pépiniériste Robert Kaskoreff successeur de Letellier, qui y cachait des armes et qui sut également y abriter un grand nombre d’habitants du quartier durant les bombardements de juin et juillet 1944. Vue aérienne.

Adresse actuelle 221 rue de Bayeux.

La carrière n'était pas dans le cercle rouge mais de l'autre côté de la rue de Bayeux face aux Pépinières. Sur le plan des Pépinières sont dessinées mais c'était en fait un terrain vague en 44.

"Au mois de septembre 1940, à la suite de l'échec du débarquement allemand en Angleterre, la logique me faisait penser qu'un jour, peut-être, les Carrières seraient utiles, et sans attendre je partis pour une exploration souterraine.

La descente, par un puits vertical, dans une carrière abandonnée (puit d'accés dans un terrain vague de nos jours rue des Eglantiers) depuis de nombreuses années, paraissait difficile. Il me fallut descendre à la corde et, après une première visite des galeries s'étendant sur plus de deux hectares, je décidai de construire une échelle verticale.

"Source, photo du Service des carrières de la Ville de Caen", un des puits utilisé par les réfugiés, l'échelle a été construite à l'aide de voies Decauville.

Photo collection François Robinard. Photo de 1946, l'emprise de la carrière Kaskoreff, à droite le cercle jaune indique la pépinière. Zoom.

De nos jours, localisation du puits d'entrée de la carrière.

Cette échelle, installée discrètement et à peine visible fut d'abord utilisée de façon tout à fait inattendue par des Résistants faisant leur apprentissage dans le maniement des mitraillettes. J'entends encore les coups sourds, - ressemblant à de lointaines chutes de bombes -, provoqués par les mines d'essai que Monsieur Robert Kaskoreff faisait exploser à dix-huit mètres sous mon bureau. Plus tard, pendant la période tragique, alors que deux Allemands visitaient la carrière, je découvris, dans un coin, oublié, un baril parachuté.

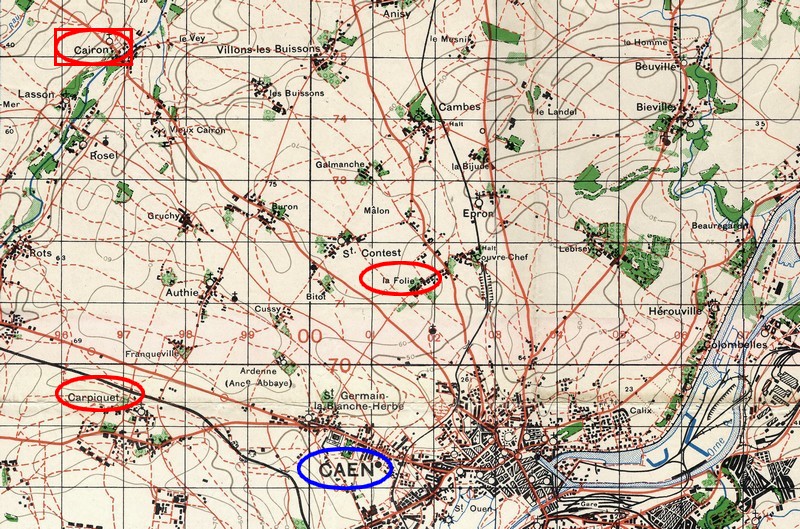

Du 6 au 12 juin 1944, des visiteurs connaissant la présence de cette Carrière s'étaient informés des possibilités de descente ; des tentatives eurent lieu dans ce sens, mais les Allemands qui avaient pris position dans le voisinage en interdirent l'accès. Monsieur Robert Adam qui essaya d'enfreindre l'ordre, fut menacé de mort : il fallait abandonner momentanément tout espoir de descente. Quatre jours plus tard, les Allemands très malmenés par l'aviation aux abords de la ville et ayant avancé leurs premières lignes vers La Folie, dégageaient l'entrée de la Carrière. Quelques descentes isolées eurent lieu, malheureusement, la descente verticale n'était pas absolument sans danger.

Le 16 juin, deux obus de marine de gros calibre, accompagnés du sifflement des petits obus qui arrivaient sans cesse, me décidèrent à descendre. Des mères de famille de La Maladrerie et de nombreux enfants accouraient :l'histoire de la Carrière commençait.

Elle fut plus longue que nous ne l'avions prévu, mais nous ne voulions pas nous en plaindre, pensant aux files d'évacués qui sillonnaient alors les routes. Nous y étions si bien (tout est relatif évidemment) que 250 personnes y descendirent avec 52 enfants en bas âge. Plus tard, 500 personnes vinrent régulièrement y passer la nuit.

Le premier jour, nous éprouvâmes un grand soulagement. Nous nous trouvions à l'abri des obus et nous n'entendions plus aucun sifflement. Mais, dès le lendemain, la perspective d'y passer une semaine et peut-être plus nous découragea. L'obligation de trouver chaque jour la nourriture et par conséquent de remonter au jour, provoqua rapidement l'embouteillage de l'entrée, d'autant plus que la descente, en dépit de l'amélioration de l'accès, restait difficile.

La nécessité d'une organisation et d'un aménagement de la Carrière s'imposait, si nous voulions éviter les horreurs de la famine, et les vicissitudes de la vie en commun dans l'obscurité. Je fis appel aux bonnes volontés ; immédiatement des braves se présentèrent : Hastain, Lenoble, Carville, Castel furent parmi les premiers. Ils installèrent, avec des moyens de fortune, un treuil, un bac de descente, et, dans le puits de secours, une échelle de couvreur que par un heureux hasard je venais d'acheter, quelques jours avant le débarquement. Les paillassons des serres ainsi qu'une grande quantité de paille et de foin provenant des Pépinières de La Maladrerie furent apportés et aménagés en couchettes.

Des familles entières descendirent par le bac, et les braves qui tournaient la manivelle, n'avaient d'autre ressource que de se coucher par terre quand les obus arrivaient.

Au fond de la Carrière, il fallait organiser la vie, et pour cela imposer une discipline, et je rends hommage à tous les réfugiés qui acceptèrent d'obéir docilement aux prescriptions d'hygiène. Des corvées d'aménagement, de nettoiement furent créées, les réfugiés répartis par groupes de dix à vingt personnes, nommèrent un chef responsable chargé de la répartition du ravitaillement dans son groupe respectif, et de la transmission des instructions. Quelques volontaires décidés assurèrent la mise en place de tous.

J'annonçai à chaque groupe que ceux qui ne se conformeraient pas aux instructions seraient expulsés par la force ; J'ajoute immédiatement que jamais la petite police, composée de six hommes n'eut à intervenir : la pensée d'être ligoté et remonté par le treuil et le bruit sourd des éclatements d'obus au dehors suffisaient à faire accepter toutes les lois. Personne ne refusa de faire la chaîne dans les échelles, pour vider les seaux hygiéniques, et l'interdiction de fumer fut scrupuleusement respectée.

L'ordre étant assuré, il fallait constituer les corvées de ravitaillement ; d'abord trouver du lait pour les enfants. Des vaches, échappées du front, passèrent à proximité ; elles furent rassemblées et attachées.

Je félicite, en passant, la famille Saint-Martin qui, levée la première, allait traire chaque matin, sans jamais s'occuper du danger, puis parcourait la Carrière en criant :« Au lait ». Les enfants avaient été recensés par âge, et Madame Saint-Martin faisait sa répartition jusqu'à épuisement en commençant par les plus petits.

Mais pour avoir du lait, il fallait nourrir les vaches, et surtout leur amener beaucoup d'eau. Ce fut la corvée dangereuse, celle des plus téméraires. Camille Saint-Martin, André Lelièvre, Lenoble etc... qui allaient en plaine entre La Maladrerie et Venoix, faucher le foin des Pépinières de La Maladrerie, secteur particulièrement bombardé et au Pont-Créon (Note de MLQ: dans le quartier Saint-Ouen entre La Prairie et le Bon-Sauveur sur le Petit Odon) puiser de l'eau de l'Odon. Non seulement, il fallait abreuver les vaches mais la cuisine et la lessive exigeaient encore un notable supplément d'eau.

Afin d'assurer le ravitaillement, je me mis en relation avec Monsieur Boyer qui avait installé son P. C. à La Maladrerie, avec Monsieur l'Abbé Leneveu. La destruction de ses magasins l'obligea d'ailleurs un peu plus tard à déménager plusieurs fois, et je le retrouvai réinstallé d'abord, à la Prison, ensuite à l'Ecole Supérieure, après l'évacuation obligatoire de La Maladrerie. Toujours aimable, même aux heures tragiques, fidèle au poste, il venait jusqu'à nous s'assurer que la vie était supportable.

Grâce à Monsieur Boyer, les enfants ne manquèrent de rien et je puis dire que non seulement aucun ne manqua à l'appel, mais qu'il en sortit 53, alors que 52 seulement étaient descendus.

Le ravitaillement des grandes personnes était assuré en commun. La responsabilité en incombait à Monsieur Pellan qui descendait, chaque jour, à CAEN, avec un cheval et une voiture. Je le vois encore, au pied de l'échelle, inquiet, regardant l'heure, écoutant les éclatements d'obus, essayant de découvrir un rythme dans l'arrivée des rafales, car il s'agissait de sortir du trou, de traverser le mauvais secteur, et de gagner le Calvaire ; cinq cents mètres à faire, c'est peu, mais suffisant pour se faire tuer.

« J'ai peur, mais tant pis - disait-il -, il faut partir, risquons, l'heure est passée ; je ne peux plus attendre ».

Il se maîtrisait et accomplissait son devoir, et grâce à lui, le service inflexible, exigeant, fut assuré sans défaillance.

Comment la cuisine fut-elle assurée ? Par des moyens de fortune ; d'abord dans les demeures environnantes où les chefs de famille allaient à tour de rôle. Trente-cinq personnes défilèrent chez moi, quotidiennement, jusqu'au jour où ma maison fut détruite. Ensuite, au moyen de feux de camps installés au bord extérieur des puits et alimentés avec la réserve de combustible des Pépinières.

Mais ces feux allumés devaient nous attirer des ennuis qui faillirent tourner au tragique.

C'était le dimanche 2 juillet. L'officier allemand, commandant l'artillerie dans le secteur, ayant remarqué que les obus s'abattaient avec précision sur ses positions, changea d'emplacement, les obus anglais suivirent les batteries il crut que les feux et le linge étendu constituaient des signaux, et voulut faire évacuer la Carrière. Ce n'était pas la première fois qu'un tel ordre nous était donné, mais cette fois, c'était grave. Les « S. S. » étaient là pour surveiller l'opération. Grosse émotion. Comment sortir tant d'enfants, une journée n'y eut pas suffi et des accidents mortels eussent été inévitables tant la bataille était violente.

Accompagné de Monsieur René Hautmont, interprète courageux et dévoué, j'allai voir deux fois l'officier de qui émanait l'ordre d'évacuation.

Ces petits voyages ne me souriaient pas : il fallait aller dans les herbages au nord de La Maladrerie où il n'y avait d'autres abris que les ornières des chemins et les trous d'obus qui ne pouvaient pas garantir des éclats de shrapnells, attendre que l'officier eut le temps de venir nous causer, et, ce qui était plus grave, attendre aussi la rafale de mitraille, sans avoir la possibilité de nous abriter. Les « S. S. » étaient en position près de leurs trous individuels, les canons allemands tiraient, et Monsieur Hautmont voyant mon impatience et mon inquiétude grandir, souriait, en prétendant qu'après tout, nos chances d'être tués n'étaient pas si grandes, étant donné que la plaine était assez vaste pour recevoir les obus.

Enfin, au 2ème voyage, après une longue attente, l'officier se présenta, et Monsieur Hautmont parlementa si adroitement, que l'ordre d'évacuation fut rapporté. II me fit dire qu'il ne voulait plus apercevoir personne, ni feu, ni linge « Votre Carrière est un nid d'espions, - dit-il -, et si je vois encore des signaux, vous serez fusillé ».

Nous avions bien, dans notre abri, Monsieur Saquet « F. F. I. » turbulent qui ne lâchait pas son gros révolver, d'autres, à qui je ne posais aucune question indiscrète, cependant, les affirmations de l'Allemand étaient exagérés.

Les consignes devinrent sévères, et pour maintenir le moral des réfugiés, j'allai écouter les communiqués à la radio chez Monsieur Hautmont, toujours à l'affût des nouvelles, malgré le danger. Je le vois encore, le casque de radio sur la tête, regardant en même temps par le soupirail de la cave si les « S. S. » n'arrivaient pas. Redescendu dans la Carrière, je renseignai les oreilles avides de nouvelles, et je transmettais des « on dit » pour ne pas attirer l'attention sur l'origine de mes renseignements.

D'ailleurs, je n'étais pas le seul à transmettre les communiqués de LONDRES, car

nous avions parmi nous Monsieur Chapron, Chef de Cabinet du

Préfet

et Monsieur

Monzein, Substitut du

Procureur de la République, tous deux toujours gais qui rapportaient un

commentaire encourageant et détaillé des évènements.

et Monsieur

Monzein, Substitut du

Procureur de la République, tous deux toujours gais qui rapportaient un

commentaire encourageant et détaillé des évènements.

Le soir du 7 juillet à 22 heures, eut lieu le grand bombardement. Pendant quarante minutes, le sol et les parois tremblèrent ; je craignis qu'une bombe ne tombât dans un des puits. Dès la fin du bombardement, une foule hagarde, effrayée, se pressait dans les échelles ; la procession dura jusqu'à 1 heure du matin. Les bombes étaient tombées sur les maisons du quartier, un déluge de feu avait transformé le paysage sur quelques centaines de mètres en un enfer, et ceux qui jusque là avaient dédaigné notre abri accouraient y chercher refuge. Il fallut faire de la place à tout le monde. Le reste de la nuit fut calme, mais au petit jour, le réveil fut brutal.

Le 8 juillet, vers 6 h 30, plus de vingt bombes tombaient sur la Carrière, et quelques-unes au-dessus de nos têtes. Nous avions l'impression de sauter sur nos matelas comme sur des raquettes ; des pierres se détachèrent et le souffle des bombes, pénétrant par les puits, éteignit toutes les lampes, en même temps un bruit de vaisselle cassée nous arrivait venant du dehors : c'était la rue Deslongchamps qui tombait en ruines.

Source. Selon la source canadienne le 10 juillet la rue Deslongchamps vue de la rue de Bayeux vers la rue des Mazurettes avec des obstacles antichars, noter les deux massifs en béton d'ancrage pour porte belge. Repérage.

Pendant cette journée, le bruit des mitrailleuses s'entendit nettement en direction de Carpiquet et de l'Abbaye d'Ardenne.

Cependant, l'organisation intérieure se poursuivait : répartition des moyens d'éclairage, aménagement d'un terrain de jeu pour les enfants, entretien des allées et installation d'une chapelle, où Monsieur l'Abbé Louvet, professeur au Séminaire, disait la messe, devant une assistance pieuse et générale. Le dimanche, la Grand-messe Royale était chantée par les maîtres-choristes de La Maladrerie, parmi lesquels Monsieur Saint-Martin (concierge du cimetière Saint Gabriel) se distinguait, et par les enfants que Mademoiselle Jullien exerçait avec patience et succès.

Le 9 juillet à 11 h 30, tandis que Monsieur l'Abbé Louvet chantait l'« Ite Missa est », une rumeur confuse s'éleva, grandit pendant le chant du cantique a Nous voulons Dieu », et finit par exploser en un grand cri de joie : « Les Canadiens sont là ». Le dernier couplet du cantique fut si plein d'entrain et de force que certainement on dut l'entendre de loin.

C'était enfin la libération. Je remontai à la surface, et je vis les « S. S. » ramper dans la rue d'Authie, tandis que les chars canadiens défilaient déjà dans la rue de Bayeux. Je dus interdire l'accès des échelles que les réfugiés enthousiasmés assaillaient de toutes parts. Quelques heures après, les Canadiens descendirent nous combler de chocolat et de cigarettes, et en échange, le vin sortit des cachettes. Le soir, des accordéons jouèrent les hymnes nationaux, et nos braves Canadiens, un peu gais, se prêtèrent à toutes les fantaisies des enfants.

Je profitai de cette réunion pour proposer une quête au profit des sinistrés les plus méritants de la Carrière. Les casques des Canadiens circulèrent dans l'assemblée et près de trente mille francs y furent déposés.

Le lendemain, des téméraires envisagèrent de rentrer dans les ruines de leurs maisons, mais il ne fallut pas longtemps pour les rappeler à la prudence, car les obus allemands commençaient à pleuvoir.

Source page 167 de ce livre. Le long du mur de la pépinière Kaskoreff à La Maladrerie, le sapper W.S. Grant, RCE avec un détecteur de mines. De nos jours au 221 rue de Bayeux.

Plus tard, les tirs allemands s'espacèrent, jusqu'à ne plus envoyer que deux rafales par jour sur La Maladrerie.

Le 17 juillet, après avoir réparti la collecte suivant les avis d'un Grand Conseil qui établit les mérites de mes braves compagnons et le degré de sinistre de chacun, je transmis mes fonctions à Monsieur Pellan qui s'acquitta de son devoir avec beaucoup de dévouement, et j'allai passer quelques jours de grand air et de soleil dans la campagne épargnée de CAIRON.

Malheureusement, le lendemain de mon départ, notre ami André Lelièvre, demeurant

30, rue du Général Moulin fut tué

par le dernier obus allemand tombé à La

Maladrerie. Cet accident est d'autant plus regrettable qu'il est unique, et que

Monsieur Lelièvre comptait parmi les plus hardis et les plus dévoués, s'étant

dépensé, sans se préoccuper du danger.

par le dernier obus allemand tombé à La

Maladrerie. Cet accident est d'autant plus regrettable qu'il est unique, et que

Monsieur Lelièvre comptait parmi les plus hardis et les plus dévoués, s'étant

dépensé, sans se préoccuper du danger.

Vers la fin de juillet, la Carrière connut un renouveau d'activité nocturne : les avions allemands ayant déversé des chapelets de bombes dans les Pépinières, à proximité de la rue de Bayeux, provoquèrent une vive affluence. Les habitants du quartier venaient chercher le repos et la sécurité dans un abri déjà mis à l'épreuve.

Enfin, peu à peu, la Carrière se vida. Quelques personnes n'ayant pas trouvé de logement, vinrent encore y passer la nuit, mais l'histoire de la Carrière de La Maladrerie s'arrête brusquement, car le 31 août, un individu sans scrupules vola l'échelle !"

Remerciements à François Robinard pour la localisation de la photo de la rue Deslongchamps.