Caen dans la fournaise

Le souffle de la liberté

frôle Caen dès l'après-midi du 6 juin. Mais les alliés sont stoppés aux portes

de la ville. Or, le général

Montgomery

, commandant en chef des armées

terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses

défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville

le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre

l'utilité par l'ennemi. »

, commandant en chef des armées

terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses

défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville

le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre

l'utilité par l'ennemi. »

C'est ce qu'il advient. Jour

après jour, nuit après nuit, la

Royal Air Force

prend la cité normande pour

cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la

fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.

prend la cité normande pour

cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la

fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.

Localisation des rues et places citées

Plus que quatre jours. A Caen, dans

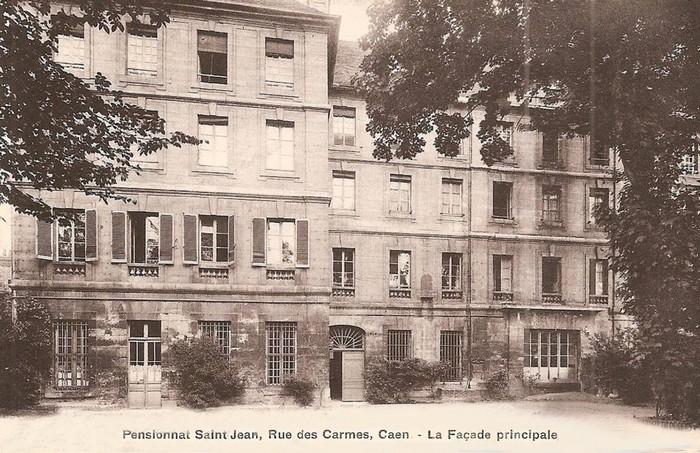

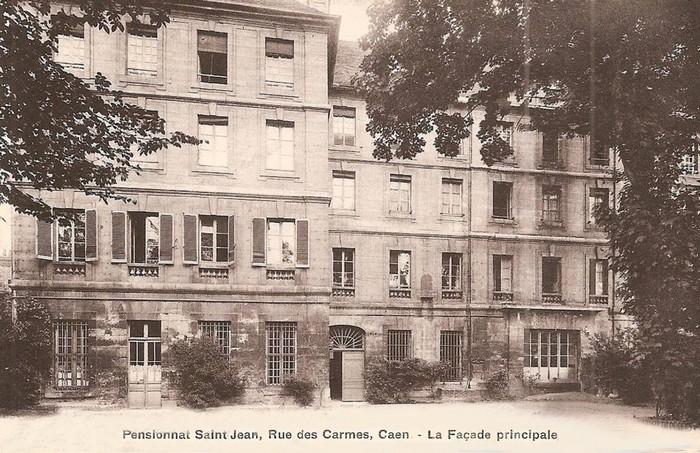

sa petite chambre de la

rue des Carmes,

Gilles Rivière, vingt ans, révise son

programme avec hantise du compte à rebours. Étudiant en troisième année de dro

it,

il passe son examen le 9

juin. Dans quatre jours. A minuit, il ferme ses bouquins. Son copain fait de

même, et regagne sa piaule située dans le même immeuble : le vénérable et

prestigieux hôtel de l'Intendance.

Source: Collection privée, page 167 de ce

livre.

L'hôtel de l'Intendance, 44 rue des Carmes.

Un peu vanné, Gilles Rivière s'endort

aussitôt. Demain, il faudra remettre ça.

Un peu plus au nord de la ville,

place Saint-Martin, Jean Rolland, un lycéen de seize ans, fait ses devoirs en

famille. Son père, avoué, compulse ses registres. Sa mère raccommode. Et son

frère peine sur un problème de maths. Sous le grand lustre de la

salle

à manger, la

soirée est paisible.

De l'autre côté du château, rue des Cordes,

Bernard Goupil, trente-trois ans, dort du sommeil du juste. La journée a été

harassante. Agent général d'assurances, Bernard Goupil a une grosse clientèle

dans la campagne environnante et parcourt des dizaines et des dizaines de

kilomètres à bicyclette. Aujourd'hui, sa tournée l'a conduit du côté d'Argences,

à l'est de Caen. Les temps sont durs.

« J'espère que les Anglais vont

bientôt arriver, lui a lancé

un

client plein d'espoir.

- Faut pas rêver, a répondu l'agent

d'assurances, le débarquement n'est pas pour demain. »

Au théâtre municipal de Caen,

Véronique, la

pimpante opérette d'André

Messager, fait un tabac. Comme d'habitude, de nombreux soldats allemands sont

dans la salle, mais après le premier entracte, aucun d'entre eux ne revient

s'asseoir dans les fauteuils. A commencer par l'Oberleutnant Rater qui avait

pris place dans la loge réservée à la

Kommandantur. Cette absence subite

d'uniformes ne gêne évidemment personne, et rien ne vient troubler la suite de

la représentation. L'administrateur du théâtre se frotte les mains. Demain soir

6 juin, pour la dernière, la salle sera encore comble.

A la sortie du spectacle,

Chantal Nobécourt (Note de MLQ:

dirigeante des équipes féminines des

Equipes

d'Urgence

) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place

Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.

) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place

Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.

"La

lune est bizarre ce soir, dit-elle à son frère, il va se passer quelque chose."

Quelques minutes plus tard, des grondements

sourds et réguliers se font entendre dans le lointain.

"Si

vraiment il se passe quelque chose, il faut aller chercher du pain."

Jacques Nobécourt est interloqué :

« Du pain ! A minuit?

- Oui, je connais un boulanger. Il doit être en

train de travailler. C'est sur notre chemin. »

Gilles Rivière se réveille en

sursaut. Il est un peu plus de 7 heures du matin, et son copain de la veille

vient de débouler bruyamment dans sa chambre :

"Tu as dormi, toi ?

- Bah oui...

- T'as rien entendu ? "

Le copain contemple Gilles d'un

air effaré. Lui-même n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Trop de boucan. Des avions, mais aussi un grondement sourd du côté de la côte : des bombes, peut-être même des canons.

« Ça a recommencé tout à l'heure.

Mais plus près.

»

Les deux amis sortent, cherchent

à se renseigner. Mais le

quartier Saint-Jean, cœur de la cité, présente son

aspect ordinaire. Les gens sont calmes, commencent à s'aligner en longues files

d'attente devant les boutiques. Sur le pavé, aujourd'hui comme hier, c'est le

dernier salon où l'on cause. Les deux étudiants recueillent quelques évasifs

tuyaux, quelques impressions invérifiables assenées comme des certitudes. Les

habituelles rumeurs de la ville, les bobards.

Un peu avant midi, Gilles

Rivière traverse la rue des Carmes, pénètre dans un immeuble qui fait face à

l'hôtel de l'Intendance. C'est ici, chez une vieille dame, qu'il prend son

déjeuner quotidien.

La vieille dame aussi affirme

qu' « il se passe quelque chose ». Gilles veut bien la croire, mais quoi? La

chambre réquisitionnée par l'officier allemand est vide et il possède un poste

de TSF. Il suffit de tourner le bouton : c'est ainsi que le jeune homme prend

connaissance d'un débarquement allié sur les côtes normandes.

9 H 17 : Le communiqué n°1

est publié : " URGENT, URGENT. Juin 6, 1944, communiqué n°1 du SHAEF : Sous le

commandement du général EISENHOWER, des forces navales alliées, appuyées par de

puissantes forces aériennes, ont commencé le débarquement des armées alliées ce

matin sur la côte du nord de la France".

L'esprit occupé par la grande

nouvelle, la tête pleine de questions, il passe à table, avale vite fait son

repas. A 13 h 30, Gilles Rivière en est au fromage. Il le laissera dans

l'assiette.

L'horreur. Acte I. Un bruit

énorme, terrifiant recouvre la ville. Puis c'est la grande secousse. Un déluge

de bombes écrase le quartier Saint-Jean, le quartier Saint-Julien, les abords du

château. Premiers incendies, premiers morts, premier désastre.

L'alerte passée, Gilles Rivière s'élance

au-dehors. Il enfourche son vélo, fonce à travers les ruines. Il ne va pas loin.

Cinquante mètres plus loin, ses deux pneus sont crevés. Il continue à pied,

court dans les gravats. Responsable de

l'Equipe d'urgence des étudiants des

facultés, Gilles Rivière n'a qu'une idée en tête :

rejoindre au plus vite son lieu de

rendez-vous prévu en cas de coup dur le lycée Malherbe.

Le lycée Malherbe, à droite Saint

Etienne.

A la même heure, Jean Rolland est déjà à pied d'œuvre. A

seize ans, c'est l'un des plus jeunes, sinon le plus jeune membre de la

Défense

passive (DP) de Caen. « C'était autant pour me protéger que pour me rendre utile »,

dit-il modestement aujourd'hui. Car les Allemands surveillaient de très près

l'identité des jeunes pour le

Service du travail obligatoire. Ils procédaient à

des vérifications à la sortie des établissements scolaires, notamment au lycée

Malherbe où Jean était élève. S'enrôler dans les rangs de la Défense passive

diminuait les chances d'être réquisitionné, le rôle de la DP étant relativement

respecté par l'occupant.

De plus, l'exemple vient d'en haut pour Jean Rolland :

son père est

chef du poste sanitaire n° 2. Et au moment de son affectation comme

agent de liaison, le discours du paternel a été très clair : « Si tu es de

service lors d'une alerte, tu viens. Si c'est en période de composition

scolaire, tu continues à travailler. S'il y a des bombardements, service ou pas

service, composition ou pas composition, tu viens. »

En ce mardi 6 juin, Jean Rolland est donc arrivé très tôt

dans le local de la place Blot, situé au nord de Caen, près du

jardin des

Plantes. Le vacarme de la nuit, la canonnade sur la côte ont d'ailleurs mis tout

le personnel en alerte. Sans aucun ordre, la quarantaine de brancardiers, les

médecins et les infirmières ont rallié le poste sanitaire n° 2, et lorsque

survient le bombardement de 13 h 30, ils sont immédiatement opérationnels.

Par bonheur, les bombes qui dévastent le quartier

Saint-Julien et les abords du château épargnent le poste sanitaire n° 2. Les

agents de la Défense passive partent en mission. Organisés par îlots, ils

repèrent les immeubles effondrés, tentent de dégager les malheureux enfouis sous

les décombres, coincés sous des tonnes de gravats. Les blessés affluent place

Blot. On n'y garde que les plus légèrement touchés. Les autres sont

immédiatement transportés à l'hôpital du Bon Sauveur. Course contre la montre,

course contre la mort.

Le jeune Rolland est surpris de se sentir si calme, si résolu. Une chose

l'impressionne : le formidable dégagement de fumée et de poussière provoqué par

les explosions et l'effondrement des bâtiments. « L'odeur de poussière surtout,

une poussière suffocante qui vous prenait aux poumons et vous asphyxiait. »

Premier choc. Premières séquences atroces.

Place des Petites-Boucheries, un agent de la DP, coiffeur de

profession, trouve sa propre maison complètement rasée. Mais sa femme gît sous

les ruines. Elle est vivante, on l'entend. Le coiffeur dirige lui-même les

recherches, oriente les sauveteurs qui déblaient avec frénésie. Peu à peu sa

voix faiblit, puis s'éteint. On l'arrache enfin à son carcan d'éboulis. Elle est

morte.

Le vieux notaire, lui, est bien vivant. On a pu le dégager à

temps. Hébété, choqué, il semble ailleurs, dans un monde de calme et de

plénitude, loin de tout ce bruit et cette fureur. Il demande à voir M. Rolland,

l'avoué qu'il connaît bien : « Veuillez m'appeler un taxi, demande-t-il avec

dignité, sinon ma femme va finir par s'inquiéter de mon retard. »

Rolland envoie son fils à

la direction de la

Défense passive

à l'hôtel de ville, pour rendre compte de la situation, pour prévenir

également que le poste sanitaire n° 2 est intact. Jean enfourche sa bicyclette

mais, parvenu à la place de la Mare,

bute sur un océan d'obstacles.

La Place de la

Mare au bas du Gaillon

Il prend son vélo sur l'épaule, entreprend un parcours

de vélocross, escalade les collines de gravats, traverse des barricades de

pierres, dégringole dans les trous béants. Jusqu'à la mairie,

place de la République.

Là, c'est plus dur encore. Un univers de cris, de larmes, de

souffrances. Les salles se remplissent d'hommes, de femmes et d'enfants blessés,

parfois atrocement mutilés. Toutes les énergies sont réquisitionnées. Jean doit

donner un coup de main pour les soins. Il est dans la salle des pansements,

s'oblige à regarder, à ne pas se détourner.

« Je me souviens m'être dit :" Tu dois faire face, ce n'est

qu'un début... »

Quelques jours plus tard, alors qu'il brancardait un blessé

dans les couloirs du lycée Malherbe, Jean Rolland fut « soufflé » par

l'explosion d'une bombe. Fortement commotionné, il devait souffrir de bégaiement

durant de longues années.

Retour place Blot. Les secouristes continuent de se battre,

creusent à coups de pelle et de pioche, déblaient à mains nues.

Il y a encore des vies en péril, des

blessés qui agonisent. A 16 h 30, le ciel s'emplit à nouveau d'un terrible bruit

d'avions.

L'horreur. Acte II. Cette fois,

le cœur de la ville est touché de plein fouet. Tout tremble, tout vacille, tout

s'écroule. Épargnés par le premier raid, des pâtés de maisons tombent en

poussière, ensevelissant dans leur chute des dizaines et des dizaines de

personnes. Des bombes s'éparpillent sur la ville. Un pavillon du Bon-Sauveur

s'écroule sur les malades : pour signaler aux avions la présence de cet hôpital,

on se hâte de fabriquer une gigantesque Croix-Rouge avec le champ opératoire des

blessés : compresses, pansements maculés de sang.

Au

poste sanitaire n°1,

aménagé dans le vieux et monumental pensionnat Saint-Jean 29 rue des Carmes, on compte les morts

que les secouristes amènent sur des civières ou sur des brancards de fortune,

des persiennes, des portes...

C'est Bernard Goupil, l'un des

deux chefs-adjoints du poste qui est chargé de les identifier. Sous ses yeux,

défilent les victimes : il faut fouiller les cadavres, chercher leurs papiers,

inscrire les noms, remplir les fiches. Certaines d'entre elles restent en blanc.

On ne sait rien de ces malheureux, on ne saura jamais rien.

Bernard Goupil reconnaît une

famille entière : les parents, les enfants... La famille d'un entrepreneur de

maçonnerie qui avait bétonné son abri pour le rendre plus solide. Deux obus sont

tombés en même temps de chaque côté de la tranchée, écrasant les occupants entre

deux parois de béton.

Le ciel est à nouveau serein,

mais Caen se débat dans les flammes de l'enfer. Malgré les efforts désespérés

des pompiers et des secouristes, les incendies se propagent, prennent des

proportions considérables. On doit faire évacuer la clinique des Oblates (ou

clinique Saint Joseph au N°11 rue de l'Engannerie), trop

exposée, et quatre-vingts blessés se retrouvent au poste sanitaire n°1. Pas

pour longtemps. Bientôt, le vent pousse le feu vers le pensionnat Saint-Jean.

Les blessés sont à nouveau déplacés, transportés dans le dispensaire de la

Miséricorde, transformé en hôpital complémentaire.

La nuit tombe sur un hallucinant brasier.

Quelques avions sillonnent à nouveau le ciel de Caen. De nombreuses fusées

parachutes se balancent dans l'air. Elles encadrent le quartier Saint-Jean,

illuminent les ruines comme pour un sinistre son et

lumière. Quelques minutes plus tard, un

millier de

Lancaster  et de

Halifax

et de

Halifax  survolent la cité martyre. Il est 2 h 40 du

matin.

survolent la cité martyre. Il est 2 h 40 du

matin.

L'horreur. Acte III. Le cœur de la ville explose, s'émiette,

se pulvérise. Entre

la Prairie et le port, la rue d'Auge et le boulevard, Caen

est haché par les bombes.

Tragédie parmi les tragédies, le dispensaire de la

Miséricorde, qui quelques heures plus tôt avait accueilli les blessés du poste

sanitaire, s'effondre. On ne pourra dégager qu'une douzaine de rescapés. Près de la Prairie, la caserne des pompiers est rasée. Dix sept hommes sont tués, tout

le matériel est anéanti.

"Collection particulière, avec l'aimable

autorisation de François Robinard" La caserne des pompiers.

Le quartier Saint-Louis est dévasté, l'église Saint

Jean s'embrase. Les abris de la place de la République s'affaissent, se

referment en un piège mortel sur ceux qui s'y étaient réfugiés. Rue de Geôle,

les bombes engloutissent l'imprimerie du Journal de Normandie. La

rotative est en miettes. Personne ne lira le numéro du 7 juin, avec à la une

l'édito de son directeur qui titrait : « Et si c'était le débarquement

? »

Recueilli auprès d'André Gosset, alors ouvrier du Livre à

l'imprimerie du journal.

Dans ce chaos dantesque,

l'ancien pensionnat Saint-Jean

de la

rue des Carmes a tenu le choc. Mais les secouristes sont réduits à

l'impuissance, prisonniers d'une jungle de débris infranchissables, cernés par

des montagnes de décombres. Toute action est devenue impossible. Ordre est donné

de se replier sur le

poste n° 2 de la place Blot.

"Archives

départementales du Calvados". La rue des

Carmes, dans le fond l'église Saint Jean.

Comme tous ses copains des Equipes d'Urgence, Gilles Rivière

a fouillé, creusé, déblayé, transporté, sauvé... Avant de s'écrouler, de prendre

quelques heures de repos au « quartier général »: les douches du lycée Malherbe.

« C'est là que nous nous reposions. Parmi les pics, les

pelles, et les pioches, si serrés les uns contre les autres que nous ne pouvions

tous nous étendre que d'un seul côté. Avec interdiction de bouger. Le premier

qui se retournait obligeait les autres à faire de même. »

Vers 4 heures du matin, Gilles voit surgir son camarade de

l'hôtel de l'Intendance. Le visage couvert de traces de plâtre.

"C'est tombé sur la baraque, annonce-t-il sobrement, elle est en train de

brûler"

Source: page 84 de ce

livre;

l'Hôtel de l'Intendance

Il raconte aussi que tous ceux qui sont descendus à la cave

sont indemnes. Mais le couple de propriétaires et les quatre employés restés

dans la cuisine sont morts.

Gilles Rivière décide de se rendre sur place. Plus facile à

dire qu'à faire. Une fois parvenu aux abords du quartier Saint-Jean, il se rend

compte avec effarement qu'il ne retrouve plus son chemin. Ce parcours qu'il

connaît par cœur, qu'il accomplit quotidiennement depuis trois ans n'existe

plus. Il n'y a plus de rues, plus de places, plus de carrefours, plus rien. Pour

se repérer, il doit faire le tour jusqu'aux rives de l'Orne, puis revenir en

longeant le canal.

Quand il arrive enfin rue des Carmes, l'hôtel de l'Intendance

est la proie des flammes. Seules quelques chambres sont encore épargnées par le

feu, dont la sienne. Il rentre dans l'immeuble, réapparaît quelques secondes

plus tard : il a sauvé un pantalon et ses cours de droit. Il veut y retourner.

On le retient. Il était temps. La toiture s'écroule.

L'horreur. Acte IV. L'ordre, croit-on, est venu de la

Kommandantur de Rouen. Avant que Caen ne succombe sous les coups de boutoir des

alliés - ils sont déjà aux portes de la ville - il faut supprimer «

les

terroristes » emprisonnés à la Maladrerie. Aucune autre explication plausible ne

peut être fournie pour l'acte monstrueux qui va suivre. Il n'y a dans la ville

aucun signe de soulèvement depuis l'annonce du débarquement. Pas le moindre

sabotage, pas le moindre attentat qui auraient pu entraîner de sanglantes

représailles. A la prison elle-même, les détenus ne tentent aucune mutinerie.

Pas même le plus petit chahut. Aucune provocation. Tout est calme.

Vers 10 h 30, ce sont les premières exécutions.

Extrait de sa cellule située au troisième étage,

Marcel Barjaud

(témoignage recueilli en 1984) , résistant du

réseau Arc-en-Ciel,

arrêté le 23 mai 1944 sur dénonciation dans son imprimerie de la rue de la

Monnaie, se retrouve dans le couloir, en tête d'un groupe de six hommes.

D'autres groupes, toujours de six hommes, se forment également. Un officier

allemand commande les déplacements, note les passages. Apparemment, quelque

chose ne colle pas. Cafouillage, bousculade. Poussé dans le dos par un soldat,

Marcel Barjaud se retrouve propulsé dans un autre groupe. En queue du peloton de

la demi-douzaine de prisonniers qui se dirige vers les courettes de promenade.

(témoignage recueilli en 1984) , résistant du

réseau Arc-en-Ciel,

arrêté le 23 mai 1944 sur dénonciation dans son imprimerie de la rue de la

Monnaie, se retrouve dans le couloir, en tête d'un groupe de six hommes.

D'autres groupes, toujours de six hommes, se forment également. Un officier

allemand commande les déplacements, note les passages. Apparemment, quelque

chose ne colle pas. Cafouillage, bousculade. Poussé dans le dos par un soldat,

Marcel Barjaud se retrouve propulsé dans un autre groupe. En queue du peloton de

la demi-douzaine de prisonniers qui se dirige vers les courettes de promenade.

Nouvel arrêt à l'entrée des courettes. Un

autre officier intervient, un cahier d'écolier à la main. Sur ce cahier, une

liste. Il demande son nom à Barjaud, ne le trouve pas, fait sortir le prisonnier

du rang et lui ordonne de se plaquer la face contre le mur, bras en l'air.

Collard (

Note de MLQ: Jacques

Collard arrêté avec son père

Arthur Collard

le 22 mai 1944)

, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce

temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En

tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque

fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une

mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un

coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.

le 22 mai 1944)

, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce

temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En

tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque

fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une

mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un

coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.

Barjaud attend son tour. A trois reprises, l'officier revient

vers lui, l'interroge sur son nom, et à chaque fois le traite de menteur. Or, le

Français ne ment pas. Il sait qu'il va être exécuté et il veut que sa famille

puisse le retrouver et récupérer son corps.

Mais l'officier s'entête, ne décolère pas. Sur son cahier,

est inscrit le nom de Mariaud. Il n'a pas de Barjaud. Un R et un I qui sauvent

le Caennais. Avec Collard, qui lui non plus ne figure pas sur la liste, il se

retrouve projeté sur sa paillasse, souffrant simplement d'un coup de pied au

cul.

André Lebrun

(témoignage recueilli en 1984) - également

membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa

cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »

(témoignage recueilli en 1984) - également

membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa

cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »

Le 7 juin 1944, une colonne d'une vingtaine de

prisonniers dont Arthur et Jacques Collard ainsi qu’André Lebrun, s’ébranle de

la maison d'arrêt de Caen sous la surveillance d'une quarantaine d'Allemands, en

direction de Fresnes, dans la région parisienne. Ces hommes ont échappé au

massacre du 6 juin. La colonne traverse Caen et se dirige vers

Falaise puis

Argentan. Les prisonniers sont requis à Argentan pour déblayer les ruines.

Puis la pénible marche reprend et ils arrivent à

Fresnes

le 23 juin. Les hommes sont entassés dans de sinistres cachots et les

interrogatoires et les tortures recommencent, notamment pour les résistants

d'Arc -en-Ciel.

Les prisonniers vont connaître des fortunes très

diverses. Arthur Collard est conduit un matin de juillet 1994 au

Mont

Valérien où il est fusillé.

Pour André Lebrun et Jacques Collard, les tourments ne

sont pas terminés. Au début du mois d'août, ils avaient été transférés à la

prison Saint-Gilles de

Bruxelles.

La débâcle allemande entraîne leur chargement à la hâte dans des convois à

destination des mines de sel de Silésie. Mais le train est bombardé et doit

faire demi-tour vers Bruxelles où les détenus sont maintenus dans les wagons.

Les prisonniers décident de s’évader et se dispersent dans la ville. Ils sont

libérés quelques heures plus tard, le 3 septembre 1994, par l'entrée des Alliés

dans la ville.

Source:

On leur dit de laisser leurs affaires, ce qui n'est pas bon

signe. Lebrun reste seul. Il n'est pas du voyage. Monté sur les châlits, il se

contorsionne, parvient à glisser un regard à travers le vasistas. Depuis les

premiers coups de feu, il n'avait plus guère d'illusions, mais cette fois, c'est

une certitude : il aperçoit le corps du lieutenant Martin

, baignant dans son

sang.

, baignant dans son

sang.

MARTIN,

Georges. Né le 16 avril 1905 à

Parcé

(Sarthe). Marié, deux enfants. Lieutenant de

Gendarmerie

à Redon, muté

dans le

Calvados en février 1944 pour commander la section de

Caen. Membre de

l'Armée

secrète puis des

FFI en

Bretagne (avec le grade de capitaine). Arrêté par la

Gestapo à la

caserne de gendarmerie de Caen le 28 mai 1944,

sur instructions venues de

Rennes.

Pourrait avoir quitté la maison d'arrêt de Caen au début du mois de juin 1944 et

n'aurait donc pas été fusillé en cet endroit. Disparu.

Source:

et

et

Il y a aussi le docteur Derrien

, abattu l'après-midi, et qui horriblement

torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,

on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol

, abattu l'après-midi, et qui horriblement

torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,

on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol

,

originaire d'Amayé-sur-Seulles, qui le matin encore servait la soupe aux

détenus. Abattu quelques heures plus tard. Il y a l'unijambiste inconnu qui

voulut mourir de face, tenta de saisir la mitraillette de son assassin. Fauché

par une rafale en pleine tête alors qu'il hurlait de toutes ses forces : «

Salaud, salaud ! »

,

originaire d'Amayé-sur-Seulles, qui le matin encore servait la soupe aux

détenus. Abattu quelques heures plus tard. Il y a l'unijambiste inconnu qui

voulut mourir de face, tenta de saisir la mitraillette de son assassin. Fauché

par une rafale en pleine tête alors qu'il hurlait de toutes ses forces : «

Salaud, salaud ! »

Autre version selon page 57 de

Toujours dissimulé derrière sa cloison, le surveillant

Jelot voit se poursuivre l'infernal manège avec un troisième et ultime groupe de

prisonniers. L'homme placé en dernière position avance péniblement. Il a une

jambe de bois*. Lorsque son tour arrive de pénétrer dans la courette, il est

pris d'un mouvement de recul à la vue des corps de ses camarades et glisse.

L'officier qui se tenait à ses côtés le saisit alors et lui tire une balle dans

la tête avant de l'envoyer rouler sur le sol au milieu des mares de sang.

*André ROBERT

.

Né le 21 septembre 1915 à

Meuvaines

(Calvados). Célibataire. Cultivateur à

Longvillers.

Membre du réseau «

Alliance ». Arrêté à son domicile par la

Gestapo le 4 mai

1944.

.

Né le 21 septembre 1915 à

Meuvaines

(Calvados). Célibataire. Cultivateur à

Longvillers.

Membre du réseau «

Alliance ». Arrêté à son domicile par la

Gestapo le 4 mai

1944.

Il y a les autres. Les exécutions durent toute la journée du

6 juin et une bonne partie de la nuit. Les survivants tapent contre les murs de

leurs cellules pour faire les comptes. Le matin du 7 juin, quand on les embarque

pour Fresnes, ils continuent, tente de chiffrer le nombre des disparus :

quatre-vingt-cinq, quatre-vingt-six, quatre-vingt-sept, plus encore... Ils ne

savent pas.

On ne saura jamais.

Cinquante ans après, on ignore toujours ce que les Allemands

ont fait des corps des fusillés de la prison de Caen. Il est généralement admis

qu'ils furent transportés dans la campagne environnante - l'hypothèse de la

forêt de Balleroy est souvent citée -pour y être enterrés.

7 juin. Le jour se lève sur une ville fantôme. Hébétés, les

habitants s'extraient peu à peu des caves et des abris, errent dans les ruines

comme des naufragés rejetés sur un rivage inconnu. Le désastre est trop soudain,

le malheur trop grand : il y a moins de vingt-quatre heures, on annonçait les

Anglais aux portes de la ville, on les avait aperçus au bout de la rue des

Tilleuls. La libération, si longtemps attendue, si longtemps désirée, était à

quelques centaines de mètres, à portée de main. Et puis le trou noir, le

cauchemar. Très vite, l'incompréhension colle au désespoir : pourquoi cet

acharnement à vouloir détruire Caen, à vouloir massacrer des vies innocentes et

amies? Il y a des centaines de morts, des centaines de blessés, des milliers de

sinistrés, dans une cité qui ne compte guère qu'une garnison de trois cents

soldats allemands. Pourquoi donc cette injustice ?

Ce bombardement intensif avait pour but d'empêcher le

passage des renforts allemands, notamment les blindés, en direction du front.

Stratégie dont l'utilité soulève aujourd'hui encore bien des controverses parmi

les Caennais. La capitale de la Basse-Normandie - surnommée « l'enclume de la

victoire » par un historien britannique - ne fut donc libérée que le 19 juillet.

L'artillerie allemande pilonna ensuite la ville jusqu'au 17 août.

Et si ça recommençait? Le feu qui dévore le centre attise la

peur. A tout moment, la mort peut jaillir du ciel. Et ça recommence, et ça va

recommencer jour après jour, nuit après nuit, semaine après semaine. Tandis qu'à

quelques kilomètres, les

cloches des églises tintent joyeusement en l'honneur de la liberté retrouvée,

que l'on danse sur l'air de la fraternité et de la reconnaissance, Caen

s'enfonce dans un long, très long crépuscule de souffrances : la population

émigre dans la campagne, se dirige en troupeaux vers les centres d'accueil ou se

terrent comme des troglodytes au fond

des grottes creusées dans les carrières de

pierre. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de gaz. Le quotidien est

cassé, fracassé, laminé. Plus rien ne va de soi : ni manger, ni dormir, ni même

enterrer ses morts. Il n'y a plus qu'une seule routine : survivre.

C'est la grande fuite. Sinistrés

et paniqués, hantés par la perspective d'avoir à affronter de nouveaux

bombardements, poussés par les flammes comme des animaux par un feu de forêt,

les Caennais désertent la cité de l'indicible peur, s'écartent du périmètre de

la mort. Des milliers d'entre eux s'arrêtent au nord-ouest de la ville, trouvent

asile dans une sorte d'énorme forteresse de la sauvegarde, elle-même composée de

trois monuments de la vie urbaine, jumelés par les murs et l'histoire locale :

l'abbatiale Saint-Étienne, l'hospice du Bon-Sauveur et le

lycée Malherbe.

Le plan ci-dessous est orienté différemment

Ce qu'on a appelé le « grand

îlot sanitaire » de Caen naît ainsi, dans un déferlement de réfugiés qui

s'engouffrent sous les portails, se répandent sous les voûtes historiques,

s'éparpillent dans les travées, les couloirs, les salles, les classes et les

bureaux, échouent sur des paillasses, et quand il n'y a plus de matelas, sur de

la paille étalée à même le pavé. Comme dans une étable...

En l'espace de quelques heures,

cette enceinte à trois têtes se transforme en un gigantesque camp de nomades.

Arrachées à leurs maisons et à leurs habitudes, les familles reconstituent sur

quelques mètres carrés un chez-soi précaire et dérisoire. Dans un va-et-vient

continuel, elles ramènent valises, balluchons et quelques babioles sauvées de la

catastrophe. Elles s'agitent, s'activent, s'installent sous le regard vide de

vieillards prostrés, tandis que les gosses aux rires insouciants courent et

slaloment entre les paquets. Les bombes n'ont pas seulement rasé les maisons,

elles ont fait exploser les barrières sociales : riches et pauvres, nantis et

démunis, se côtoient, se mélangent, affrontent à égalité la même épreuve. Ne

demeure plus qu'un privilège, qu'un seul : celui d'être encore en vie.

Microcosme d'un monde chamboulé, fellinien

jusque dans ses odeurs, cet univers baroque traîne dans son sillage toutes les

extravagances, toutes les contradictions du genre humain : déchéance et dignité,

abattement et vitalité, courage et lâcheté, folie et lucidité.

Avec effarement, l'abbé

Lenormand, vicaire de l'église Saint-Étienne se rend compte que les centaines de

Caennais qui s'entassent sur les bas-côtés de l'édifice croient en la parole du

poète anglo-normand Robert Wace :

« Quand Saint-Étienne croulera,

monarchie anglaise disparaîtra... »

La rumeur s'est répandue comme

une traînée de poudre : de ces deux petites lignes, de cette légende médiévale,

les réfugiés de Saint-Etienne tirent une certitude stratégique : la Royal Air

Force ne peut mettre en péril l'existence de son roi. Ils se raccrochent à ce

fol espoir, trouvent une preuve évidente de leur conviction : le quartier de

l'église a été épargné.

Entre le 10 et le 15 juin, la

résistance locale et la préfecture parvinrent, en plusieurs tentatives, à entrer

en contact avec l'état-major allié et lui demandèrent d'épargner l'îlot

sanitaire Saint-Étienne. Des officiers supérieurs britanniques promirent de

faire leur possible, et la promesse fut globalement tenue.

LIRE ICI

« Que leur dire, si ce n'est que

j'y croyais aussi ? » avoue aujourd'hui l'abbé Lenormand. C'est un curé de choc,

qui officie à la dure. Parfois, les habitants matinaux le voient traverser

l'aube blafarde. Aumônier de prison, il assiste les condamnés à mort avant leur

exécution. A Saint-Etienne au moins, rien n'est perdu.

A

Malherbe, où les postes

sanitaires n° 1 et 2 ont finalement dû se replier et créer un hôpital

complémentaire, les blessés reposent sur les grandes tables de marbre du

réfectoire des lycéens. Au Bon-Sauveur, dans la salle de triage, c'est le

spectacle abominable des chairs éclatées, mutilées, déchiquetées. La première

semaine, le triage ne désemplit pas. On classe par ordre d'urgence, et on opère,

on coupe, on scie. Il faut sauver.

Et quand on ne sauve pas, il

faut enterrer. Les morgues de l'îlot sanitaire regorgent de cadavres : on a trop

à faire avec les vivants pour se préoccuper des morts. Il y en a partout, dans

les casiers, sur le pavé, alignés tels qu'ils sont arrivés, qui baignent dans

leur sang, avec attaché à leur cou, un numéro d'ordre. Mais au bout de deux ou

trois jours, l'odeur n'est plus tenable. Il n'y a plus de

cercueils - la « réserve » de cinq cents

cercueils des pompes funèbres est partie en fumée - et les cimetières sont

inaccessibles. On enveloppe les corps dans des housses de papier huilé - mais

bientôt, ils n'auront plus rien que leurs vêtements -, on relève quand c'est

possible l'identité des défunts et on les dépose dans de grandes fosses

communes.

« Ainsi, dit Bernard Goupil, j'eus à surveiller le transport

dans la Prairie des victimes des premiers bombardements, jusqu'alors placées

dans des classes du lycée, et qui se putréfiaient sérieusement. Tous ces

cadavres furent emmenés dans une grande fosse, creusée près des tribunes du

champ de courses. Il était important d'établir le plan et l'ordre dans lesquels

avait lieu cet enfouissement pour permettre aux familles de faire exhumer les

leurs ultérieurement. »

On enterre ensuite dans le jardin du lycée Malherbe. A la

va-vite, entre deux alertes.

LIRE ICI

« Un jour, se souvient l'abbé Lenormand, le sacristain

m'annonce : inhumation à 15 heures. A l'heure dite, je me rends à la morgue, le

corps était déjà parti. Je me rends dans le jardin, j'aperçois un rassemblement

de personnes, je m'approche, et j'entends quelqu'un parler du Seigneur à voix

haute. Quelqu'un avait pris ma place ! Je m'approche encore et je me rends

compte qu'il s'agissait des obsèques d'un protestant. Je me suis contenté de

présenter mes condoléances à la famille. »

Etonnante tour de Babel. Hantée par la mort, peuplée de

souffrances, couverte de meurtrissures, elle grouille pourtant d'une vie

intense, d'une vie en urgence. La nuit, dans l'église refuge, des couples font

l'amour, trop peu sûrs d'avoir un lendemain.

Au sein d'une population hagarde, une poignée d'hommes et de femmes, quelques

centaines, refusent de se laisser aller, de se laisser glisser. Resté en place

après les inévitables « désertions », ce noyau dur d'irréductibles qui risquent

leur peau pour sauver celle des autres, est éclaté, disséminé dans tous les

secteurs indispensables à la subsistance de la cité martyrisée. On les trouve

partout : à la Défense passive, à la

Croix-Rouge, au

Secours national, parmi les

médecins, les sapeurs-pompiers, les infirmières,

les

ambulancières bien sûr.

Mais également dans les services municipaux, ceux de la

préfecture, dans l'église, à

la police, aux Ponts et Chaussées ou encore

au

service du ravitaillement. Il faut héberger, nourrir, soigner quotidiennement

des milliers de personnes. Il faut accoucher les femmes enceintes, trouver du

lait pour les nourrissons, du carburant ou du combustible pour les véhicules,

trouver du sang pour les transfusions également, alors qu'il en coule tant et

tant. Il faut tenir la baraque, juguler le désordre, improviser, organiser,

rendre possible l'impossible. Il faut sévir aussi, faire la police. Contre les

tricheurs, les truqueurs, les voleurs : requis pour effectuer des corvées, des

hommes valides refusent de bouger. Ils sont privés de repas. Du chirurgien au

cuistot, de la religieuse au brancardier, de la blanchisseuse au mécano, c'est

la course au miracle, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans le moindre

répit.

Opération-survie : le danger balaie les hiérarchies,

bouleverse les valeurs, terrasse les préjugés. Soudainement peu recherchés, le

pouvoir et l'autorité trouvent leurs vrais serviteurs, ceux qui n'ont pas

déserté. De nouvelles et lourdes responsabilités se concentrent sur quelques

caractères bien trempés. Sans considération d'âge ni d'ancienneté. Exemple :

Dès le 6 juin, Gilles Rivière devient le patron des

Equipes

d'urgence.

Membre de la Résistance, le

chef des Equipes d'Urgence de Caen, Adeline, était en mission dans l'Orne le 6

juin. (Note de MLQ: le docteur Adeline chirurgien-dentiste n'est pas cité

dans ce CD

comme membre de la Résistance !) Gilles Rivière, responsable de l'équipe des étudiants des facultés, prit

alors sa place, secondé par

René Streiff qui dirigeait jusqu'alors « les lycéens

Malherbe ».

comme membre de la Résistance !) Gilles Rivière, responsable de l'équipe des étudiants des facultés, prit

alors sa place, secondé par

René Streiff qui dirigeait jusqu'alors « les lycéens

Malherbe ».

Rien, absolument rien ne l'a préparé à affronter l'ouragan de

feu qui s'abat sur Caen. Seule sa participation et celle de ses coéquipiers au

sauvetage des victimes de la terrible « semaine rouge » de Sotteville-lès-Rouen

quelque temps auparavant' lui ont donné sans qu'il le sache un avant-goût de ce

qui l'attend maintenant.

Afin de désorganiser le

réseau ferroviaire, l'aviation alliée bombarda l'importante gare de triage de

Sotteville-lès-Rouen à plusieurs reprises en mai 1944. Les dégâts furent

considérables et il y eut de nombreuses victimes.

Le 19 avril

1944 de 00H13 à 00H58, un

bombardement de Rouen par les

Alliés atteint de nombreux monuments

emblématiques de la ville, faisant près de 900 victimes sur Rouen et son

agglomération. Près de 6 000 bombes sont larguées sur l'agglomération, plus de 3

000 impacts dans la commune de Sotteville-lès-Rouen, plus de 500 à

Saint-Etienne-du Rouvray et près de 300 au cœur de Rouen.

Consulter ce

site )

Mais pour le reste... « Nous autres étudiants étions

évidemment plus habitués à manier bouquins et cahiers que pelles et pioches. »

Étudiants et autres, car les membres des Equipes d'Urgence

proviennent de tous les milieux. Ils sont jeunes, incroyablement jeunes, se

battent sur tous les fronts, affrontent tous les coups durs. Formidablement unis

et solidaires, audacieux et débrouil

lards,

ils font preuve d'un enthousiasme, d'une insouciance qui contrastent avec le

désespoir ambiant. Physiquement plongés dans un bouillonnement d'atrocités, ils

noient spleen, écœurements et répulsions sous un déluge de blagues et de fous

rires. Le présent est à la barbarie, mais l'avenir leur appartient. Même si,

pour certains d'entre eux - Pierre Favier

, quinze ans, mortellement blessé par

un éclat de vitre et Bernard Auvray

, quinze ans, mortellement blessé par

un éclat de vitre et Bernard Auvray , brûlé vif en luttant contre l'incendie -,

le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une

insolence qui laissent peu de prise au malheur.

, brûlé vif en luttant contre l'incendie -,

le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une

insolence qui laissent peu de prise au malheur.

« Un jour, raconte Gilles

Rivière, un copain retrouve deux bouteilles de butane intactes dans sa maison

détruite. Pour nous, c'était Noël : on allait pouvoir faire chauffer notre

tambouille au PC du lycée. Mais comme on craignait de se faire confisquer notre

trésor par un service officiel quelconque, on a eu l'idée de mettre les deux

bouteilles sur un brancard et de les recouvrir d'un drap. On a fait le chemin à

pied, devant des gens qui, sur notre passage, se découvraient et se signaient. »

Infatigables, ils partent en

commando sur les lieux bombardés, et avec leurs pauvres outils de terrassiers

s'attaquent à des montagnes de gravats. Bien entendu, ils éprouvent un sentiment

d'impuissance devant l'énormité de la tâche à accomplir. Remuer des tonnes de

pierre, de béton et de ferraille avec une simple pelle, cela vous rend tout

petit. Mais ils ne se découragent pas : il y a les vies à sauver, les emmurés à

dégager.

Il n'y a pas seulement le

travail de déblaiement. Il faut brancarder les blessés sur des centaines de

mètres et le plus souvent sur des civières de fortune jusqu'aux ambulances

bloquées par les décombres. Lutter contre l'incendie qui continue de dévorer le

cœur de la cité. Là encore, avec des moyens dérisoires.

C'en est presque risible. Tout

le matériel des sapeurs-pompiers a été détruit par le bombardement. Ozounian, un

étudiant de l'Institut de Chimie, parvient tout de même à bricoler deux

motopompes et à les remettre en activité, mais les lances sont trouées de

partout. Elles fuient tant et tant qu'il ne reste plus à l'extrémité qu'un

ridicule jet d'eau.

Grâce au courage et à l'intelligence d'un

ingénieur du service des Mines dénommé Fredy, le feu sera vaincu au bout d'une

douzaine de jours : accompagné des membres des Equipes

d'Urgence, de volontaires de la police ou

de sapeurs-pompiers, Fredy s'approvisionne à plusieurs reprises en explosifs au

dépôt voisin de

Saint-Martin-de-Fontenay. C'est un « salaire de la peur » avant

l'heure, car la route est constamment mitraillée et une seule balle dans la

cargaison suffirait à tout faire sauter. Mais les convois passent. Fredy utilise

en tout douze cents kilos d'explosifs qu'il dispose, seul, au plus près des

flammes. Il fait sauter ainsi un par un les immeubles menacés par les flammes,

fait le vide, affame le sinistre.

Pendant les heures de « répit », les équipiers d'urgence

participent à l'accueil des réfugiés, récupèrent vêtements et tous objets

utiles, se mêlent aux périlleuses expéditions pour le ravitaillement.

Dès les premiers jours de « la bataille de Caen », trouver de

la nourriture devient une obsession et un sport dangereux. Pratiqué au

quotidien. Chaque jour, des milliers et des milliers de repas sont servis dans

les centres d'accueil : mille cinq cents à

l'hospice Saint-Louis, quatre mille

au Bon-Sauveur, mille cinq cents au lycée Malherbe.

C'est, cinquante ans après, le « calvaire » avoué de Chantal

Rivière, à l'époque Chantal Nobécourt, responsable des équipes féminines

d'urgence :

« A Malherbe, les gens étaient nourris en trois services

successifs. A chaque fois, cinq cents personnes utilisaient les mêmes assiettes

et les mêmes couverts. Sans les laver bien entendu. Pour moi, c'était le comble

de l'horreur. »

Mais les assiettes sont garnies. Et le resteront jusqu'au

dernier jour. Massacré par la guerre tout comme les humains, le bétail fournit

de la viande en abondance. On installe même un parc dans les dépendances du

Bon-Sauveur pour les animaux que l'on rapatrie des herbages. Ramassés par

camions dans la campagne environnante, les produits laitiers ne manquent pas non

plus. Les équipes d'urgence ont des vaches qui paissent dans la Prairie et

qu'ils vont traire matin et soir pour approvisionner la biberonnerie du lycée.

Il y a du vin et du cidre. Pour l'eau, par contre, il faut se débrouiller.

Toutes les canalisations ont été détruites par les bombardements, des puits sont

rouverts, remis en activité. C'est le temps des corvées de seaux.

« Franchement, ironise Gilles Rivière, on mangeait plutôt mieux qu'avant le

débarquement. Car les vivres étaient bloqués,

ne disposaient plus de débouchés vers

l'extérieur. On récupérait des tas de provisions, on raflait les réserves des

épiceries en gros. Une fois, je me souviens avoir ramené avec un camion sept à

huit tonnes de

Livarot : on en a mangé assez pour nous en dégoûter jusqu'à la

fin de nos jours. »

De tous les témoignages, de tous les récits parus sur « la

bataille de Caen », il ressort que le jeune chef - « D'abord, il n'y avait pas à

proprement parler de chef, proteste celui-ci. On était tous dans la même galère

et on avait autre chose à faire que de se soucier de l'organigramme du service.

En fait, c'était l'inorganisation la plus totale. » - se montre d'emblée à la

hauteur de la situation. On évoque son flegme, son sang-froid, son courage. On

se souvient de son hospitalisation. Terrassé par un phlegmon à la gorge, il est«

aux contagieux ». Survient

le bombardement du 7 juillet, le plus terrible qu'ait

connu la ville avec ceux du 6 juin. Gilles Rivière est debout, travaille toute

la nuit à la tête de ses équipes : « Je n'avais plus rien, affirme-t-il, j'étais

subitement guéri. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas par quel miracle. »

Et il réfute en bloc tous les superlatifs pour ne revendiquer

qu'une seule « qualité » :

« J'étais totalement inconscient. Et bien d'autres avec moi.

Je n'ai pas peur de dire que ces journées terribles ont été les plus exaltantes

de mon existence : j'avais vingt ans et la conviction de servir à quelque chose.

De plus, j'avais une liberté d'action ahurissante. Nous étions totalement

décrochés des servitudes quotidiennes. Je n'ai pas le souvenir, par exemple,

durant ces deux ou trois premiers jours d'avoir réellement mangé, de m'être mis

à table. On buvait un coup, on grignotait un morceau et on repartait. Enfin,

j'avais la chance de ne pas avoir peur. Car l'héroïsme, le vrai, c'est de

trembler et d'y aller quand même. J'avais un copain étudiant, Desprairies, qui

était dans ce cas, qui crevait de trouille, et qui était volontaire pour les

missions les plus dangereuses. Comme aller à Fleury sous les bombes, porter des

médicaments aux réfugiés des grottes. Ça, c'est de l'héroïsme.

« Nos contacts avec la population étaient curieusement réduits au strict

minimum, concède également Gilles Rivière. Manque de temps, toujours. Mais

également le sentiment non avoué de ne pas vivre les mêmes événements ou tout au

moins de ne pas les subir

comme la plupart des gens les subissaient

pour diverses raisons humaines ou familiales. Ainsi, je me souviens que le 7

juin au matin, nous sommes allés visiter les abris qui existaient le long du

canal et du bassin dans le quartier Saint-Jean. Nous avons appelé : pas de

réponse. Craignant le pire, nous sommes descendus. Tout le monde était là, figé

par la peur, refusant de sortir. Sur le coup, j'avoue avoir eu du mal à

comprendre. »

Secouristes en surface, secourus en sous-sol. Dès le premier

bombardement du 6 juin, Chantal Nobécourt choisit elle aussi : « L'atmosphère

avait été si angoissante, si oppressante dans l'abri que j'en suis sortie en me

promettant que plus jamais je n'y retournerai. A partir de ce jour, j'ai préféré

voir tomber les bombes. »

Elles vont tomber durant des semaines. Continuellement

débordés, submergés par l'ampleur de la lutte à mener, les sauveteurs ne se

préoccupent guère du sort de la bataille qui se joue aux portes de la ville. Ils

captent les rumeurs de la foule ou bien écoutent parfois les bribes

d'informations à la radio. Mais ce qui leur importe, c'est de savoir si les

équipiers partis il y a quatre heures sont bien rentrés, si la voiture à bras

espérée a pu être récupérée, si les occupants de l'immeuble ont bien été sauvés.

« Nous formions une sorte de clan, admet Chantal Rivière,

grisé, dopé par les difficultés quasi insurmontables que nous devions affronter.

Nous vivions dans un cercle très fermé. Ce chaos était presque notre chaos

personnel et on ignorait complètement ce qui se passait à l'autre bout de la

ville. »

Aux frontières de Caen. Là où les Anglais piétinent.

D'un seul élan ou presque, les Alliés s'étaient pourtant engouffrés sur les

routes de la mer, avaient submergé

Courseulles.

Ouistreham ou

Bernières. A

l'aube du 6 juin, avant que ne commence leur calvaire, les habitants de la

grande ville avaient plaint les plages de leurs vacances.

Source: chapitre II, pages 191 à 208 de ce

livre.

ajouts MLQ

RETOUR LISTE DES TEMOIGNAGES

, commandant en chef des armées

terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses

défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville

le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre

l'utilité par l'ennemi. »

, commandant en chef des armées

terrestres, avait annoncé : « Si l'ennemi nous devance à Caen et que ses

défenses se révèlent trop solides pour que nous puissions capturer cette ville

le jour J, Caen sera pilonnée par nos bombardiers afin d'en restreindre

l'utilité par l'ennemi. » prend la cité normande pour

cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la

fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.

prend la cité normande pour

cible. Le cauchemar des Caennais qui, par milliers, survivent ou meurent dans la

fournaise, durera jusqu'au 19 juillet.

) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place

Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.

) discute avec son frère Jacques. Parvenue sur la place

Saint-Martin, elle remarque le ciel changeant, rougeoyant.

(témoignage recueilli en 1984) , résistant du

(témoignage recueilli en 1984) , résistant du

le 22 mai 1944)

, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce

temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En

tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque

fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une

mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un

coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.

le 22 mai 1944)

, un gamin de quinze ans, se retrouve dans la même position. Pendant ce

temps-là, leurs compagnons franchissent la porte qui ouvre sur les courettes. En

tournant légèrement la tête sur le côté, Barjaud les aperçoit. C'est à chaque

fois le même sinistre cérémonial : un groupe, la porte qui se ferme, une

mitraillette qui tire au coup par coup. Une balle dans la nuque. Et parfois, un

coup de grâce. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite.

(témoignage recueilli en 1984) - également

membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa

cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »

(témoignage recueilli en 1984) - également

membre du réseau Arc-en-Ciel, arrêté le 28 mai 1944 - voit la porte de sa

cellule s'ouvrir brusquement : « Jouvin, Loslier... Raus ! »

, baignant dans son

sang.

, baignant dans son

sang.

, abattu l'après-midi, et qui horriblement

torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,

on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol

, abattu l'après-midi, et qui horriblement

torturé quelques jours plus tôt, avait confié à André Lebrun : « T'en fais pas,

on est dans le bon, c'est pour bientôt. » Il y a le comte Guy de Saint-Pol

,

originaire d'

,

originaire d' .

Né le 21 septembre 1915 à

.

Né le 21 septembre 1915 à

, quinze ans, mortellement blessé par

un éclat de vitre et Bernard Auvray

, quinze ans, mortellement blessé par

un éclat de vitre et Bernard Auvray , brûlé vif en luttant contre l'incendie -,

le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une

insolence qui laissent peu de prise au malheur.

, brûlé vif en luttant contre l'incendie -,

le terminus survient très tôt, ils mordent dans la vie avec une ardeur et une

insolence qui laissent peu de prise au malheur.